みなさん、こんにちは!スタッキーです。

子どもの小学校入学が近づいてくると、学習を先取りしたい気持ちになりませんか?

家で無理なくできるおすすめの先取り学習は、時計の見方と時刻の学習です。

今回は、子どもが自然と時計が読めて時刻を理解するためのポイントを説明します。

この記事は次のような人におすすめ!

・家で無理なく先取りできる学習内容を知りたい

・時計の読み方を学ぶのにおすすめの時計や教材が欲しい

・時計の読み方を教える時のポイントを知りたい

時計の読み方は、小学校1年生で習いますが入学前の子どもでも習得できる分野です。

また、時間の概念は早いうちに理解しておくほうが良いので先取り学習におすすめです。

それではどうぞ!

※当ブログでは商品・サービスのリンク先にプロモーションを含みます。ご了承ください。

入学前に習得しておきたい時計の読み方と時間感覚

時計の読み方は入学前には覚えておいた方が良い?

時計の読みかたはいつごろから学習させるのが良いのか気になるのではないでしょうか。

小学校1年の算数で習いますが早く習得しておいてはダメということはないと思います。

時計の分野は時刻の読み解きがはじめの関門ですが、学年と共に難易度も上がります。

文章題でのかかった時間を求めたり、時刻の足し算など問題の種類も豊富になります。

将来的に中学受験を視野に入れるなら、時計算が解けるようにならなくてはいけません。

時計算では長針と短針の作る角度や、逆に角度から時間を求める問題が出題されます。

時間の感覚は早いうちに身につけておこう

小学校生活を送るにあたっては、時間感覚は早めに身につけている方がいいでしょう。

学校には、遅刻しないように登校しますし、時間割通りに授業がありますよね。

時間感覚が身についていれば、時間が有限で大切なものだという価値を理解できます。

そして、自分がどのくらいでできそうかの予測や時間の見積りをすることができます。

朝起きる時間や遊ぶ時間などの時間を自分で決めさせて挑戦させるといいかもしれません。

アラーム付きの置き時計なら、タイムマネジメントの習慣を身につけるのにオススメです。

知育グッズで自然と時計が読めるようになる

はじめての時計ならくもんの「スタディ目覚まし」

時計の読み方は、実際に時計を使って慣れていく方がストレスなく習得できます。

自分で設定して使うことができる子ども専用の時計を持たせてあげるのがオススメです。

自分専用のモノに満足するのと愛着もわくので、自然と触れる時間が長くなります。

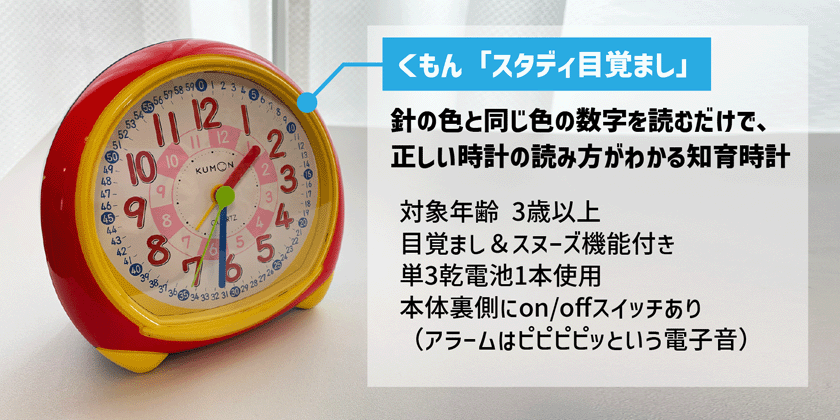

はじめて時計でオススメなのは、くもんの「スタディ目覚まし」です。

見た目も入学前の子どもが好きなポップなカラーと丸みを帯びた形でかわいいです。

文字盤もわかりやすく、分まで数字がふってあり1時間が60分だと理解しやすいです。

読み方を知らなくても針が指している同じ色の数字を読むだけで正しい時刻を言えます。

だんだん音が大きくなるアラームを搭載しており、自力で起きる練習もできます。

秒針はスムーズに動き、カチコチと秒針音が鳴らないのもおすすめのポイントです。

読めるようになったら不要とはならず、目覚まし時計としてずっと使うことができます。

日常生活の中で自然と時計を取り込む

子ども専用の時計を手に入れたら、実際に生活の必需品として毎日使ってみましょう。

くもんの「スタディ目覚まし」は置き時計なので、すぐに手に取って確認できます。

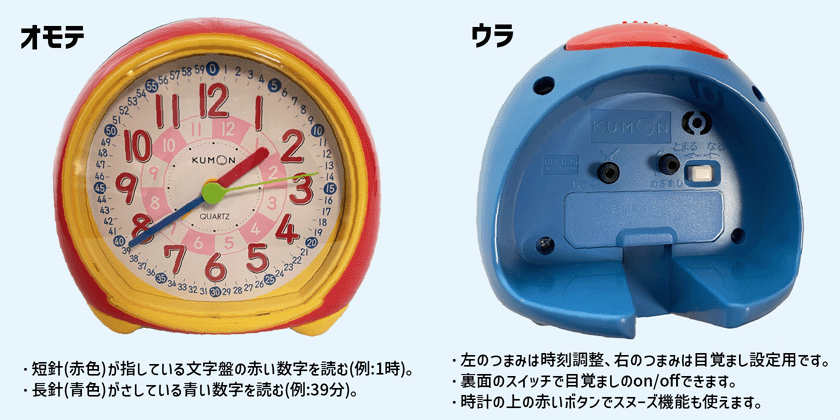

「時」は赤い針が指している赤い字、「分」は青い針が指している青い数字です。

なので、針が指している同じ色の数字を読むだけで正しい時刻を言うことができます。

日常生活の中で何度も時刻を聞くと自然と時計が読めるようになっていました。

あとは、時間感覚を身につけるために時間内に片付ける活動などに挑戦してみます。

時間の長さの体験のため、ストップウォッチで10秒や60秒を測ってみるのもアリです。

寝るときには、自分で目覚ましをセットしてその時間に起きれるかやってみます。

自分で時計のつまみをいじることで時計の設定や使い方も覚えられます。

覚えさせないと!と気負わず、実験のように楽しみながらやるのがポイントです。

時計を使いながらドリルでチェックが効果的

子どもが時計に慣れて時刻がわかるようになってきたら理解度を測ってみましょう。

時計の学習ドリルは、種類も多く対象年齢も入学前の4歳から3年生までと幅広いです。

子どもがやってみたい、できたという達成感が得られる教材を選ぶのがポイントです。

好きなキャラクターや問題数が多すぎず短時間で1枚完了できる分量がオススメです。

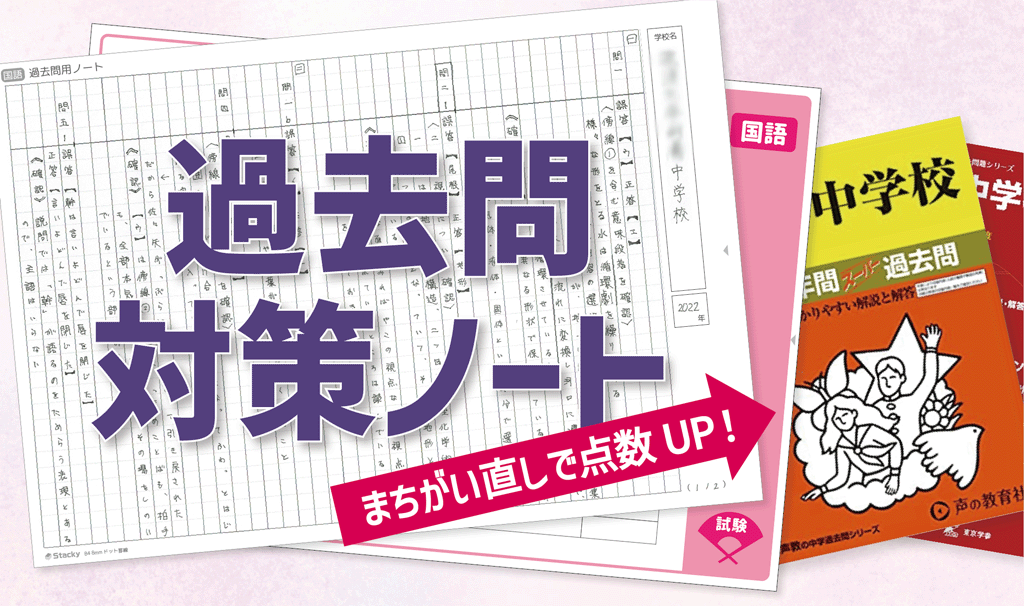

もし、自宅にスキャナー付きのプリンターがあるなら教材はデータ化したいものです。

何度も印刷して使うことができるので、くり返して学習することができます。

机の上にテキストや問題集が散らかっていませんか?今回は、タブレットを中心とした「学習のデジタル化」について解説します。学習スタイルをモダナイズしたい方は必見です!

Webで無料で配布してるプリントもありますのでそちらを活用するのもアリですね。

時計とドリルを一緒に使うことで時計の見方や時刻の概念が効率よく習得できます。

時計を使って生活習慣のリズムを整えながら、ドリルで知識定着していきましょう!

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は、オススメの知育時計「スタディ目覚まし」をご紹介しました。

知育時計を使えば、時計が読めるようになるのにそんなに時間はかかりません。

一度手に入れれば日常でも使える時計です。ぜひこの機会に学習をはじめてみませんか。

- 子ども専用の文字盤が見やすい知育や学習用の時計を用意しよう

- 知育時計に迷ったらくもんの「スタディ目覚まし」がオススメ

- 日常生活で時計を使って時刻に慣れるような会話や活動をしよう

- 時計と合わせてドリルやプリントで理解度チェックすると効果的

子どもの習熟度に合わせて学びを進め、興味の範囲を広げてあげたいですね。

今後も子どもの学びに効果のあるアイテムやメソッドなどをご紹介していきます。

ご期待ください!ではまた!

中学受験対策の学習量は学年が上がるにつれて増えていきます。 子どもが学習で書く量を考えると使用する筆記用具はどれがベストか悩みませんか?今回は受験におすすめの筆記用具の鉛筆シャープを紹介します。子どもが使いやすい筆記用具をお探しの方は必見です!