みなさん、こんにちは!スタッキーです。

小学校も低学年も過ぎてくると中学受験するかしないかの話題が出てくるようになります。

そうすると、中学受験について一度家族で話し合う機会も出てくるのではないでしょうか。

今回は、中学受験を考え始めたら湧いてくる基本的な疑問や情報についてまとめてみました。

この記事は次のような人におすすめ!

・中学受験をしようかどうか迷っている

・私立・公立・国立の受験校のちがいや特徴を知りたい

・受験対策の費用や親の負担がどのくらいか把握したい

・中学受験のメリットやデメリットを知りたい

中学受験は、すると決めたら親子で挑戦する大きな長期イベントです。

受験をすべきかどうか迷っている皆様の参考になれば嬉しいです。

それではどうぞ!

※当ブログでは商品・サービスのリンク先にプロモーションを含みます。ご了承ください。

中学受験を考え始めたら出てくるギモン

中学受験とはなにか

中学校への進学は、一般的には小学校卒業後に地元の公立中学に自動的に通うことになります。

しかし、最近では学区外にある中学校を受験して入学するお子さんが増えてきています。

中学受験とは、地元の公立中学には進まずに学区外の公立・私立・国立中学の受験を指します。

地元に公立中学があるのにわざわざ受験する必要なのだろうかと思う方もいるかと思います。

また、中学受験は成績が優秀な子がするものなのではないかとも考えている方もいると思います。

しかし、最近は受験者数が増加しています。なぜ中学受験が人気になってきているのでしょうか。

なぜ中学受験するのか

受験する理由は家庭によって理由は様々ですが、上位の理由を3つまとめてみました。

1つ目は、大学受験で有利だから

中高一貫教育が基本で高校受験がない分、中学校・高校の6年間で大学受験対策ができます。

多くの受験校ではカリキュラムに受験指導や補習に注力しており大学受験対策が手厚いです。

最近では、高校受験で進学できる学校も減少している傾向も中学受験する理由ともいえます。

2つ目は、学校の教育方針が子どもに合っているから

各校では独自で多様な教育方針を掲げているため、子どもにあった学校が見つかります。

また、教育内容が地元の中学校よりも細やかだからという理由も含まれています。

3つ目は、最新の教育設備や豊富な学校行事、子どもがやりたい部活があるから

留学制度や実験や実習の多い学校、最新のICT設備で教育が受けられる学校などが増えています。

学校の特色や強みから子どものやりたいことが実現できる学校を選ぶ傾向があります。

他にも、地元中学には進みたくない、親が中学受験を経験しているからという理由もあります。

あとは、学力や家庭環境などが同等の子が集まる学校に行きたいという理由もありました。

中学受験の動向

中学受験の人気は、お父さんやお母さんが子どもの頃よりも増加傾向にあります。

地域によって差はあるものの、首都圏ではクラスの半分以上が受験する学校もあるようです。

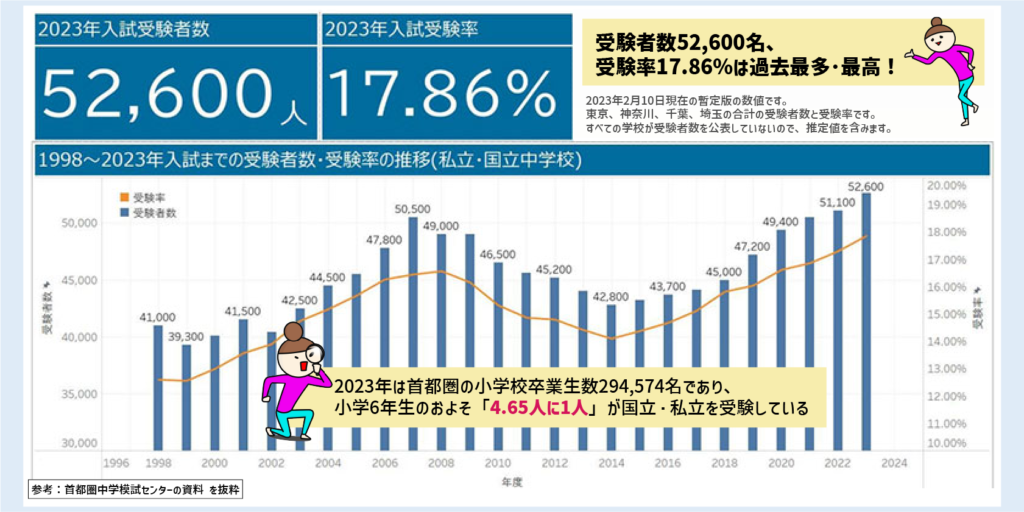

中学受験などのリサーチを行なっている森上教育研究所による2023年の動向を調べてみました。

2023年度入試の東京・神奈川・千葉・埼玉の中学受験者数は、合計5万2600人でした。

これまでの中学受験において過去最多の受験者数となり、前年より1500人も増加しています。

1都3県全てで受験者数は増加しており、特に東京都23区は受験熱が過熱気味の傾向だそうです。

入試受験率は18%まで上昇し、首都圏を中心に中学受験がより浸透している結果となりました。

<表にする>東京都は前年比103.8%、埼玉県は前年比103.9%、千葉県は前年比106.4%、神奈川県は前年比102.7%)

中学受験生の増加は、数年は続く可能性があり、特に東京は受験者数が増える予測です。

理由は、東京都の公立小学校の各学年の在籍者数は、学年が下がるほど増えているからです。

(参考:文部科学省「学校基本調査」2022年5月1日現在)

中学受験のメリット・デメリット

地元の公立中学があるのに、わざわざ中学受験をするメリットはどこまであるのでしょうか。

親も成長するといわれているのが中学受験ですが、メリットばかりではありません。

中学受験のデメリット

まだ友達と遊びたい盛りなのに受験勉強させるのはかわいそう、受験対策の費用もかかりそう。。

確かに、 受験をするのですから合格に必要な学力を得るための学習量は必要になりますよね。

受験対策のため、塾に通う場合は 毎月の講習費や夏期講習などの費用も安くありません。

塾なし受験をする場合でも、学習教材や模擬試験の受験など一定の対策費用はかかるでしょう。

また、受験によって親子関係が悪化し、家庭崩壊するなんてケースもあるし怖い。。

こうやってあげてみると、中学受験の負荷は親も子も高くデメリットが目立つように思います。

中学受験のメリット

中学受験が大変だと言われる一方で、中学受験の受験者数は右肩上がりで増えてきています。

大変な中学受験に挑む家庭が多いのは、それだけ子どものことを考えているからとも言えます。

大きなメリットの1つに、子どもの将来への可能性を広げることができるというところです。

子どもに合った教育を受けられる学校を志望して、受験にチャレンジすることができます。

これは、子どもの個性を伸ばし、将来への選択肢を増やすことにつながる可能性が高いです。

中学受験をして中高一貫校に行くことで大学進学の対策をしっかりできることも大きな利点です。

中学受験というイベントを通じて得られるものが多いのもメリットとしてあげられます。

学習する習慣が身につくことや、生活リズムが整うこと、知識が豊富になり自信がつきます。

長い学習時間や計画通りに学習することで、ゴールに向かって自ら学習する自立心が育まれます。

学校選びで色々な学校見て、合格したいという強い気持ちでやり抜く粘り強さも身につきます。

博物館や史跡へ訪れたり、実験など多くの学習機会に触れることで知識も習得できます。

親の受験サポートがなければ、良い中学受験の体験は得られないといわれています。

学習教材の準備、塾のお迎え、受験などの各種手続きなどやることはたくさんあります。

中学受験のメリットやデメリットを挙げてみましたが、これは 一部にすぎません。

家庭の数ほど中学受験の体験談はありますし、感じるメリットデメリットはそれぞれです。

子どもの性格や興味のある分野、家庭の状況を踏まえて中学受験の要否を検討しましょう。

中学受験ができる学校のタイプや特徴

公立校・私立校・国立校のちがい

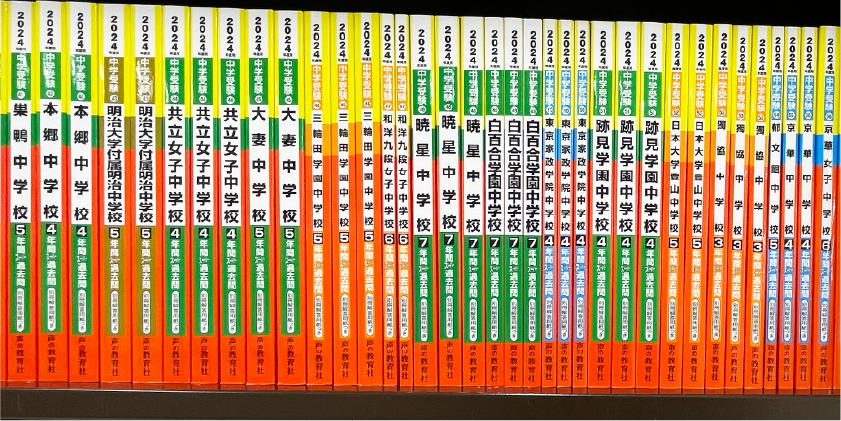

中学受験を考えたとき、はじめに悩むのがどこをの学校を受験するのかではないでしょうか。

どこの学校を受験するのか、志望校が決まらなければ、対策することもできませんよね。

中学受験ができるのは、私立中学校、公立中高一貫校、国立中学校の3種類の学校です。

私立中学校

私立中学校は、学校法人が運営する私営の中学校で独自の教育やカリキュラムがあります。

各校によって特色や教育内容は多様でかつ様々で、受験可能が学校数が多いです。

東京都が180校以上、神奈川県は58校、埼玉県は30校、千葉県は25校の私立校があります。

最新の設備がある、伝統や個性を重じる、国際教育に注力するなど各校に特色があります。

学校によって差はありますが、公立や国立と比較すると学費が高額なのがデメリットです。

公立中高一貫校

公立中高一貫校は、都道府県や市町村などの公的な機関が運営する学校です。

東京都は11校、神奈川県は5校、埼玉県は4校、千葉県は3校の公立中高一貫校があります。

特徴は、学校ごとに教育方針が異なっており特色あるカリキュラムで学ぶことができます。

また、私立中学校と比較すると、公立中高一貫校のほうが学費が安く抑えられます。

ただし、受験可能な学校数が多くないため、通学が遠くなるなどのデメリットがあります。

国立中学校

国立中学校は、国立大学に付属している中学校で国立大学法人が運営しています。

もともとは、大学の教育研究を実践する学校として設立された経緯があります。

そのため、大学の研究を反映させた教育などオリジナルな教育指導を行なっています。

専門分野を研究している先生から教育を受けたり、最新の教育を受けられる魅力があります。

入学金は不要で、授業料も公立中学校と同じくらいなので学費は安いです。

しかし、国立中学は東京・埼玉・千葉・神奈川にある国立中学校は全部で12校と少ないです。

募集人数も少なく受験倍率が高いため、狭き門となっていることがデメリットといえます。

男子校・女子校・共学校のちがい

受験できる中学校には、運営や設立形態のほかに男子校・女子校・共学校のちがいがあります。

男子や女子のみで学校生活を送るか、男女が一緒に学校生活を過ごすかが大きなちがいです。

男子校・女子校

男子校・女子校は、同性のみの環境なのでのびのびと自分らしさを育むことができるようです。

男女で学力の伸び方は理解の仕方が異なる部分もあり、これを逆に活かした教育ができます。

例えば、男子は空間認識能力、女子は言語認知能力が伸びやすいなどの特徴があるようです。

そのため、男女の特徴に合わせて最適な教育を行なっているのが男子校・女子校です。

日本では、伝統のある学校も多く、男子御三家や女子御三家と言われる中学校がいい例ですね。

中学受験でよく出てくる「御三家」とは、人気かつ実力のある私立中学校のことを指します。

男子御三家は、開成中・麻布中・武蔵中、女子御三家は桜蔭中・女子学院中・雙葉中です。

東大をはじめとした難関大学へ合格する生徒が多くレベルの高い難関校となっています。

共学校

共学校の魅力は、男女がお互いに影響を与え合うことで多様な価値観に触れられます。

精神面の成長と合わせて、男女の違いを理解し協力したり、切磋琢磨して学ぶことができます。

コミュニケーション力や対応力など、社会に出てから必要なスキルを身につけることもできます。

最近は、男女平等の意識の高まりや多様化、少子化などの影響から共学校が増えています。

志望校の選び方のポイント

中学受験するといっても、志望校はどのように選べば良いのでしょうか。

受験生の多くは、志望校一本で受験するケースは少なく、併願受験するのが一般的のようです。

統計で見ると、平均で3~5校ほど受験する傾向があるようです。

最終的に受験する学校を固めるのは、6年生の夏休み後〜秋ごろになるかと思います。

チャレンジ校、本気校、安全校など、レベルで分けて受験校を検討する家庭が多いです。

6年生までは、色々な学校を見て、どんな学校があるのか知り行きたい学校を選びましょう。

学校選びで選定の基準にはいくつかあります。一例として以下のような基準があります。

- 教育方針・校風・生徒のタイプ

- 学習内容・カリキュラム

- 自宅からの距離

- 学校周りの治安

- 偏差値

- 大学進学の実績

- 男子校・女子校・共学

- 学費(国立・私立・公立)

学校を見ながら学校を選ぶ時にゆずれない基準はどれか親子で優先度を決めることが大事です。

親だけや子どもだけで志望校を選ぶのはNGです。親子でいいなと思える学校を選びましょう。

社会経験がなく、判断力も十分でない小学生の子どもが自分に合う学校を選ぶことは困難です。

また、親が選んだ学校でも通うのは子どもです。子どもの意見も尊重して学校選定しましょう。

中学受験対策についてのギモン

受験対策はいつからする?

中学受験にチャレンジするならいつごろから受験対策をすればいいのか気になりますよね。

受験対策は、志望校のレベルや子どもの学習の取り組み方によって開始時期がことなります。

ただ、中学受験すると決めたのなら早い段階で計画を立てることをおすすめします。

中学受験の範囲は広く難易度も上がっており、対応するのに3年ほど必要といわれています。

子どもの基礎学力によりますが、十分な受験対策をするには4年生からが良いようです。

最近では、受験対策の低年齢化が進んでおり2年生から受験対策するという過程もあります。

受験対策を始めるのが早すぎると子どものモチベーションが下がることもあります。

子どもの性格や学習に対する取り組み姿勢によって受験対策を始める時期を決めましょう。

受験する場合に対策の開始が遅れないためにも、中学受験の検討は早めにしておきたいですね。

受験内容の違い(私立・公立・国立)

受験すると決めたら、始めたいのが受験対策ですが、一体どんな試験内容なのか気になります。

しかし、どこの学校を受験するのか、志望校によって打つべき対策が異なってきます。

中学受験では、受験する学校のタイプによって受験方法や試験の内容にそれぞれ特徴があります。

私立中学校

私立中学校では、算数、国語、理科、社会の4教科を中心に選抜のための学力試験が行われます。

4教科の試験を実施する学校が多いですが、算数と国語など2教科の試験をする学校もあります。

配点は学校によって特徴がありますが、算数や国語の配点が高めの傾斜配点が多い傾向です。

難関校では、小学生の学習範囲を越えた内容まで出題する学校もあります。

試験の内容は、各学校で独自の試験内容になっており、難易度も学校によって異なっています。

私立中学校の受験日はエリアによって異なりますが、東京は2月1日~3日に集中しています。

首都圏エリアでは、千葉や埼玉にある私立中学校では、1月に受験日が設定されています。

そのため、東京の本番受験前の腕試しとして千葉や埼玉の学校を併願受験するケースが多いです。

しかし、最近では千葉や埼玉にある私立中学校も人気が出てきており倍率が上がっています。

私立中学校の受験の最大の特徴は、同じ学校を複数回受験するチャンスがあるということです。

複数日にわたって受験できたり、午前と午後に分けて受験することができます。

そのため、併願校の受験日のスケジューリングがとても大事になってきます。

公立中高一貫校

公立中高一貫校では、私立学校とは大きく違っており、教科別の学力試験は行いません。

公立の学校は、学力による試験選抜は行わない方針で以下の4つによって選抜をします。

小学校6年間で学習した内容をもとに、思考力・判断力・表現力が問われます。

①適性検査:複数の教科を横断したテストで記述式の問題が多いのが特徴です。

②作文:課題文や資料に対して自分の意見や考えを400から450字程度にまとめます。

③報告書:小学校の成績、学校生活での状況や、出席状況などが書かれた書類です。

④面接:個別面接や親子面接、グループ面接など学校によって異なります。

学校によって配点比率は異なりますが、報告書が2割程度の学校が多いようです。

すべての学校が同じ日に受験日を設けているため、公立校は複数受験ができません。

国立中学校

国立中学校の受験は、学校によって選抜試験の形式や方法がさまざまです。

例えば、筑波大学附属駒場中学校の場合は、1次が抽選、2次が4教科の学力検査です。

お茶の水女子大学附属中学校は、4教科混合の検査Ⅰ、検査Ⅱ、検査Ⅲの試験があります。

学校によって選抜方法が異なるため、募集要項や検索などで選抜内容を調べましょう。

なお、国立中学校では、受験にあたって居住に関する応募資格があります。

学校が指定した通学地域の小学校に通学し、保護者と同居していることが条件です。

東京の国立中学の場合は、都内在住でないと受験することができませんので注意です。

さらに、国立中学校は、受験日は同日ですので、他の国立校を複数受験できません。

公立中高一貫校も国立校と同日の受験日のため、国立校と公立校の併願もできません。

受験対策にかかる費用はどのくらい?

4年生から受験対策を始めた場合、6年生の受験本番まで対策費用はいくらかかるのでしょうか。

受験対策の方法は、塾に通う、自宅で通信教育で対策、家庭教師や個別指導などがあります。

対策もどれか1つではなく、塾と個別指導を組み合わせるなどの方法もありますね。

どちらにしても、中学受験の対策にはお金がかかるので覚悟がいります。。

大手の受験対策塾の授業料は、教材費や季節講習費を含め3年間で約280万ほどかかります。。

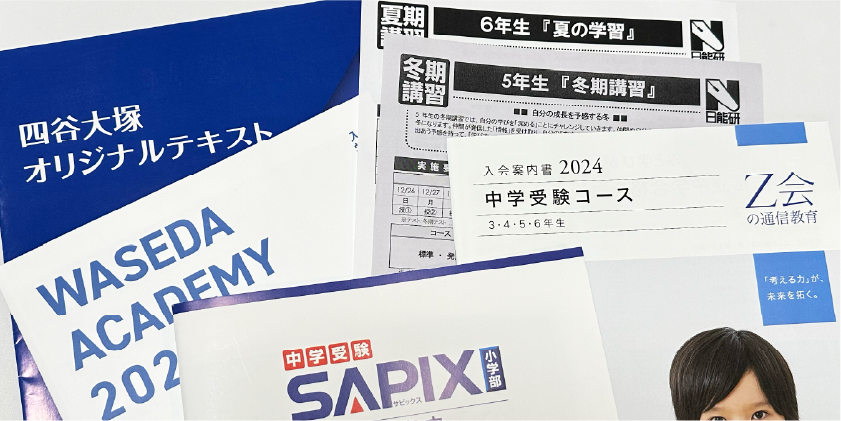

受験対策塾で有名なのは、私立中学の場合は、サピックスや四谷大塚、早稲アカ、日能研など。

公立中高一貫の場合は、ena、栄光ゼミナール、Z会、市進予備校など、塾は沢山あります。

通信教育で評判の四谷大塚の進学くらぶを4年生〜6年生まで利用した場合、約50万円ほどです。

Z会の通信教育の中学受験コースを4年生〜6年生まで3年間受講した場合、約63万円ほどです。

個別指導塾に関しては、週何コマ入れるかによって料金が変わってきます。

個別指導で有名なTOMASは、6年生の場合で1コマ90分、およそ9000円ほどの費用です。

苦手な科目に個別指導をあてて弱点克服するなど、個別指導はスポット的な使い方ができます。

自宅で学習する教材を別途買うこともあると思いますので、その費用も数万円かかります。

公開テストという模擬試験も5年生になると受けると、1回あたり5000円ほどかかります。

受験対策費用の他にも、受験校に支払う受験料もかかるのも忘れてはいけません。

私立中学校の場合は、1校あたり2〜3万円 です。 併願校も含めると10万円ほどになります。

国立中学校の受験料は5000円、公立中高一貫校の受験料は2000円ほどです。

この他にも、通塾などにかかる交通費や学習に必要な文房具などの費用もかかります。

受験対策の方法は複数あり、どれを採用するかによって費用は異なってきます。

まずは、受験対策の費用がどのくらいかを見積もってみて全体費用を確認するのは大切です。

中学受験の対策は長期間に及びますし、子どもの習熟状況によってもかける費用は変わります。

できるだけ費用的にも子どもにも無理のない対策方法を検討しましょう。

中学受験をしようかなと思った時に悩むのが塾選びでではないでしょうか?1つ1つ塾を調べていくのは大変ですよね。今回は、首都圏で有名塾な4大塾を徹底比較します!サピックス、四谷大塚、早稲田アカデミー、日能研の授業料、クラス分けなど特徴について紹介します。塾選びでお悩みの方の参考になれば幸いです。

自宅での受験対策はできるのか?

中学受験では、中学受験で志望校に合格するための学習が必要になります。

塾に通うメリットは、入試に必要な学習を受験本番まで提供・支援してくれるところでです。

志望校別の対策や夏期講習などにより、子どもの学力を本番まで効率よく高めてくれます。

しかし、塾に通わないと合格できないのでしょうか。塾なし中学受験は可能なのでしょうか。

2022年に実施した、偏差値60以上の中学校に通う子どもの保護者を対象にした調査があります。

調査では、中学受験対策塾に通わずに受験した受験生が20%という統計結果が出ています。

5人に1人は塾なし受験しており、塾に行かないと合格できないというわけではないのです。

(参考:ひまわり教育研究センター、2022年アンケート調査)

最近では、中学受験対策が可能な通信教育やオンライン学習の選択肢が増えてきています。

自宅での受験対策で有名なものには、Z会の通信教育や、四谷大塚の進学くらぶ があります。

塾なしのメリットは、通塾時間がないこと、時間の融通がきくこと、費用が安いなどです。

子どもの性格によっては集団で授業を受けるのが苦手な子など、塾が合わない子もいます。

その分、自宅で計画立てて学習をすすめること、自宅での学習環境の整備が必要になります。

また、先生への質問ができないこと、競い合う仲間がいないことなどのデメリットもあります。

塾なしで中学受験対策をする場合には、学習へのモチベーションの管理が重要になってきます。

しかし、塾あり/なしよりも、自宅でどれだけ学習できたかが中学受験の合否に直結します。

塾に通っていても自宅学習しなければ学習量が足りず塾にもついていけなくなってしまいます。

よって、学習する習慣が確立できれば塾なしでも中学受験は十分に可能だといえます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は、「中学受験の基本と学校選び」をご紹介しました。

中学受験は、親子でチャレンジする重大な子どものライフイベントです。

私立・公立・国立どの学校にも特色や特徴がありますので、色々な学校をみてみてください。

- 中学受験者数は増加傾向であり中学受験は当たり前になってきている

- 私立・公立・国立の中学校の特徴やちがいを押さえて受験校を検討しよう

- 受験する学校は一緒に見学し子どもも親も素敵だと思える学校を選ぼう

- 受験対策方法や費用は目指す学校や子どものレベルに合わせて考えよう

中学受験は、魅力もありますが、子どものサポートや長い学習時間など大変なことも多いです。

メリット・デメリットを押さえて子どもに合った中学進学の道を決めましょう。

今後も子どもの学習や中学受験に関する情報を発信していきたいと思います。