みなさん、こんにちは!スタッキーです。

夏休みも後半に突入し、そろそろ残った宿題や自由研究の課題は終わりましたか?

自由研究は、何を題材とするや必要な材料をそろえるのにも頭を悩ませますよね。

今回は、自宅にあるものを活用して家族で楽しめる自由研究をやってみたいと思います。

この記事は次のような人におすすめ!

・自ら手を動かす実験によって自然科学への興味を深めたい

・家にあるものや手軽に入手できる材料で実験したい

・子どもの観察力や注意深さを体験型の学習を通して養いたい

※当ブログでは商品・サービスのリンク先にプロモーションを含みます。ご了承ください。

生活の中にあるテーマがおすすめ

夏休みの自由研究のテーマは、今年は何をしようかと意外と頭を悩ませることありませんか?

楽しく学べるものにしたいけれど、難しすぎたり準備が大変なのは避けたいところ。。

親も子も自由研究を無理なく成功させるため、我が家では以下の3つを大事にしています。

①身近な材料を使う、②簡単な手順で進められる、③子ども自身が興味を持てるテーマ です。

身の回りにある道具や食品、馴染みのある場所で観察などの理科実験が子どもには人気です。

普段生活する中で生まれてくる「なぜ」を自由研究のテーマにすると盛り上がりやすいです。

実験の準備と事前学習

実験材料は家にあるものでOK

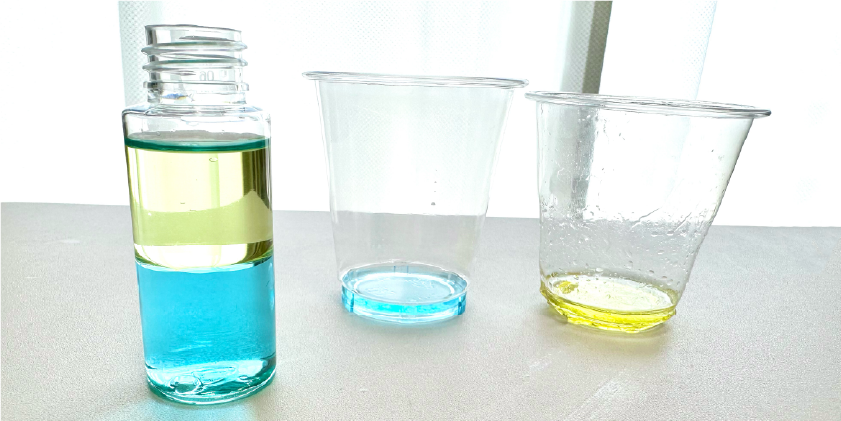

今回、実験で作るカラーボトルは、色をつけた水と油を使って作ります。

インクで色をつけてカラフルなカラーボトルを楽しみながら工作しましょう。

用意するものは、以下の通りです。

- 水

- 油(オイル)

- プラスチックカップ×2

- フタが閉まるボトル

- 水性カラーペン(または、水彩絵具)

- 油性カラーペン(または、クレヨン)

- お湯とお湯を入れる器

- フォーク(かき混ぜられるものならなんでもOK)

- スポイト(あれば)

- ビーズなど(お好みで)

油は、できれば色のついていないベビーオイルやキャノーラ油などがおすすめです。

水性ペンの代わりに水彩絵具でもOKですし、油性ペンの代わりにクレヨンでもOKです。

材料が準備できれば、難しい手順もないため、30分くらいで終わるのでお手軽です。

水と油の関係を理解しておこう

今回は、水と油が混ざらない性質を利用して2層に分かれるカラーボトルを工作します。

なぜ、水と油が混ざらないのでしょうか。実験前に予習しておきましょう。

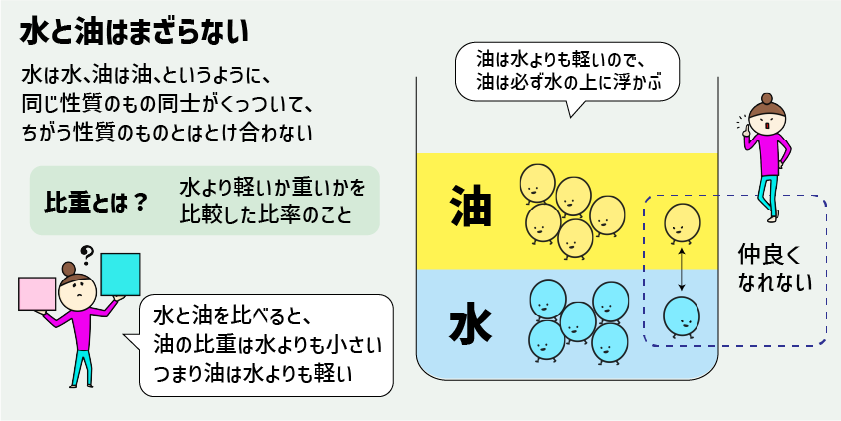

水と油が混ざらない理由は、それぞれの分子がちがう性質を持っているからです。

水は「水分子」、油は「油分子」というとてもちいさな粒でできています。

この、水分子や油分子たちは、それぞれが自分の仲間とだけくっつこうとします。

このため、違う仲間同士では混ざり合わず、分かれてしまう特徴を持っています。

また、油は比重が小さい(水よりも軽い)ため、水の上に浮かびます。

油と水を混ぜても、しばらくすると油は上に浮き、水は下に沈みます。

水と油で作るカラーボトルの実験

水に色をつけよう

水に色をつけるために、プラスチックカップの底に水性ペンで色を塗ります。

色を塗った後に水を入れると、すぐに水に色がつきます。

色がうすい場合には、キッチンペーパーに色を塗って水に入れることで色がつきます。

水にペンを入れると色はつきますが、ペンが描けなくなってしまうので注意です。

我が家のおすすめは蛍光ペンです。明るく鮮やかな色になり子どもに人気でした。

イエロー、ブルー、ピンク、オレンジ、どれも発色いいですよ。

色の濃い液体にしたいなら絵の具を使うとすぐに濃い液体が作れます。

油(オイル)に色をつけよう

油に色をつけるには、インクを温めて油になじませることがポイントになります。

プラスチックカップの底に油性ぺンで色を塗ります。多めに塗っておくと色がつきやすいです。

色を塗ったプラスチックカップに油を入れて、お湯で油を温めます(湯せん)。

油が温まり始めたところで底のインクを引っ掻くようにかき混ぜていきましょう。

すぐには色がつきませんが、だんだん混ぜていくうちに色がついていきます。

家にクレヨンがある場合は、クレヨンを削って入れて湯せんするほうが早く色がつきます。

(カラー油性ペンでやったら時間かかりました。。)

ボトルに液体を入れてみよう

色のついた水と油、両方の液体の準備ができたら、空きボトルに流し込んでみましょう。

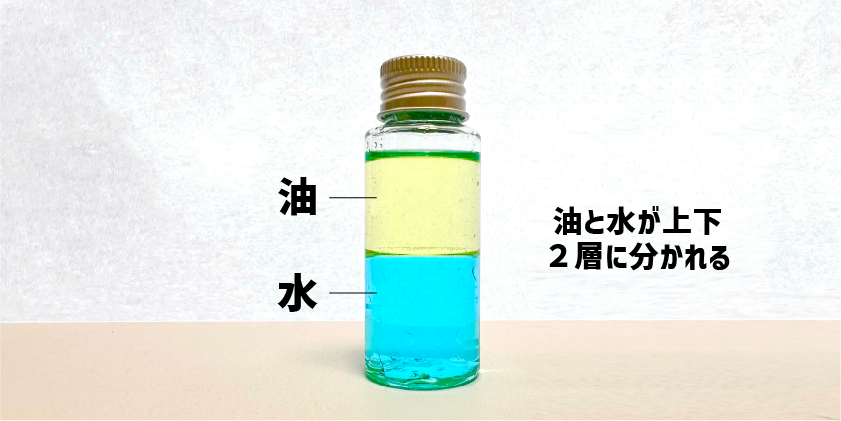

色をつけた水を空きボトルに注ぎ、その上に色をつけた油をゆっくり注ぎます。

すると、油が水の上に浮かび、きれいに水と油が2層に分かれるのが観察できれば成功です!

お好みでビーズやラメなどを入れるとキラキラしてキレイなカラーボトルになります。

ボトルにしっかりフタをして、ふってみたり逆さにして水と油の動きを見てみましょう。

実験からわかること

水と油が混ざらないワケ

ボトルを振ると、一時的に水と油が細かい粒のようになって混ざったように見えます。

しかし、時間が経つと再び水と油が分かれ始めます。

水と油はそれぞれ性質が異なるので、お互いに混ざり合うことはありません。

水は水の仲間同士でくっつこうとし、油は油の仲間同士でくっつこうとします。

このため、軽い油が上に浮かび、重い水が下に沈むことで、はっきりと2つの層に分かれます。

比重の違いによって、水と油は混ざらず、上下に分かれるというのがポイントです。

比重とは、ある物質が他の物質と比べて、どれだけ重いか、あるいは軽いかを表す言葉です。

水と油を比べると、油の比重は水よりも小さい、つまり油は水よりも軽いということです。

このような考え方は、理科の学習でもよく出てくるので、ぜひ覚えておきましょう。

水と油を混ぜるにはどうする

本当に水と油を混ぜることはできないのでしょうか。実は、水と油は混ぜることができます。

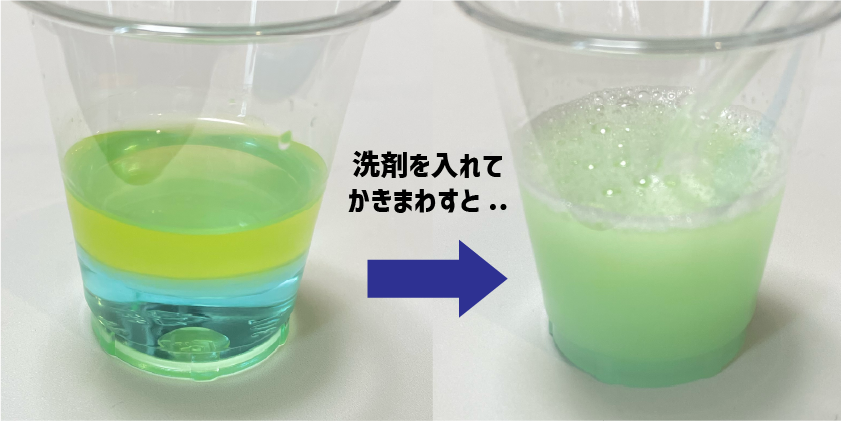

界面活性剤(かいめんかっせいざい)という物質を使うことで、混ぜることが可能です。

この界面活性剤は、水と油の両方に溶ける特別な性質を持っています。

これを加えることで水と油を混ぜ合わせることができます。

身の回りにあるものでは、洗剤やシャンプー、歯磨き粉などが界面活性剤です。

界面活性剤だと油と水が混ざるワケ

実際に、2層に分かれた油と水の中に洗剤を入れてかき回してみてください。

通常は混ざり合わない水と油が、細かい粒状になって混ざった状態になります。

かき回すことで、界面活性剤が水と油をとても細かく分けて混ざったように見えるのです。

この現象は「乳化(にゅうか)」といいます。マヨネーズやバターなどが乳化した例です。

マヨネーズは、卵黄のレシチンという成分が界面活性剤として働き、酢と油を乳化します。

バターやマーガリンも、油分である乳脂肪と水が乳化したものなんですね。

実験の後片付けと注意点

液体の処理のしかた

実験が終わって中身を捨てる場合は、水と油をそのまま流しに捨てるのは避けましょう。

液体を処理する際は、紙や布で油を吸い取り、それからゴミ箱に捨てるようにしましょう。

市販されている「油固め剤」を使って、油を固めて燃えるゴミとして捨てることもできます。

流れた油は、最終的に下水処理施設に到達しますが、油分の処理は簡単ではありません。

油分の処理は、下水処理施設に大きな負担をかけるということを覚えておきましょう。

油はそのまま捨てちゃダメ

油は、下水処理施設に大きな負担をかけるだけではありません。

排水管に油が流れ込むと、冷えて固まり、排水管を詰まらせる原因にもなります。

また、詰まりを引き起こすだけでなく、悪臭を発生させてしまうことにもつながります。

さらに、油が河川や海に流れ出ると、水質汚染や生態系の破壊など、環境に悪影響を与えます。

今回の実験を通して、油の処理のしかたや環境への影響も一緒に考えてみるのも良いですね。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は、「水と油でつくるカラーボトル」をご紹介しました。

水と油のちがいと、混ざらないしくみ、そして界面活性剤の不思議な力についても触れました。

- 色をつけた水と油でキレイなカラーボトルを作ろう

- ボトルをふって水と油のうごきを観察しよう

- 実際に目で見て油と水の比重のちがいを学ぼう

ぜひ、身近な素材や道具を使って、他のテーマにも親子でチャレンジしてみてください。

今後も子ども楽しく学習できる教材やコンテンツを紹介していきたいと思います。

ご期待ください!

理科の学習はテキストだけの学習ではイメージつきにくいことがよくあります。今回は、家でカンタンにできる理科実験「スケルトンたまご」をご紹介します。夏休みなどや連休に自宅で理科の実験してみるのも良いかもしれません。