みなさん、こんにちは!スタッキーです。

5年生の理科ではじめに習う力学の単元は、ふりこの運動です。

ふりこが行ったり来たりする時間(周期)や、ふりこの重さや長さについて学びます。

ふりこの学習から、てこや滑車、ばねや浮力といった力学の各単元へつながっていきます。

力学の学習を本格スタートするためにも、ふりこはマスターしておきたいですね。

この記事は次のような人におすすめ!

・力学の基本単元であるふりこでつまづきたくない

・ふりこの動きを正しく理解していないのでよくまちがえる

・力学の対策としてまずは初手のふりこから攻略したい

今回は、力学の基本となる単元「ふりこ」と「おもりの運動」について解説します。

ふりこの基本的な性質や問題を解くときの基本を身につけたい方におすすめです!

それではどうぞ!

身近に感じにくい「ふりこ」のしくみ

力学の分野にはいくつかの単元がありますが、ふりこの運動は小学5年生で習います。

ふりこは、力学分野の入り口の単元であり物体の力の動きの基本を学ぶことができます。

ふりことは、おもりを糸などにつるして、ふれるようにしたもののことを言います。

なじみのなさそうなふりこですが、じつはわたしたちの身近にふりこを使った道具はあります。

例えば、公園にあるブランコや、拍子を刻むメトロノーム、ふりこ時計などがあります。

ふりこを使った道具もテストで問われることがあるので覚えちゃいましょう。

ふりこの動くしくみは難しくはありません。ここから力学の基礎を押さえていきましょう。

力学の基礎はここから!ふりこを学ぼう

ふりこのしくみを理解しよう

てこやかっ車、ばねの原理と比べると、ふりこの原理はわかりやすくシンプルだと思います。

ふりこの学習は、ふりこのおもりが行ったり来たりする運動の原理や性質について学びます。

ふりこの動きを理解するには、いくつかの用語を押さえておかないといけません。

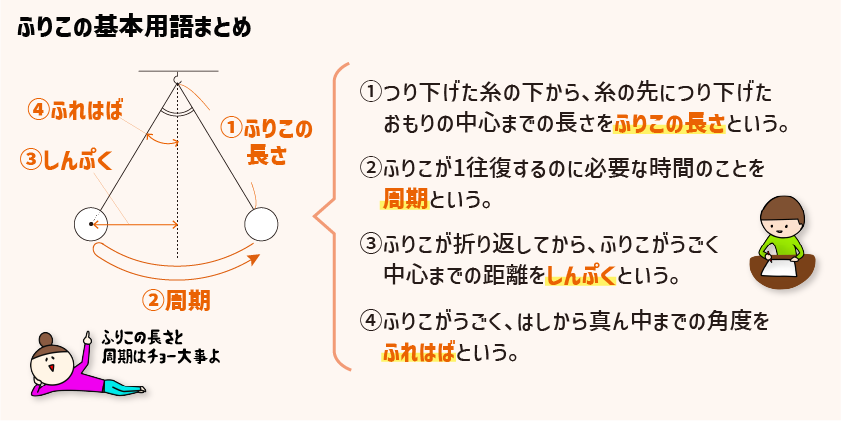

ふりこの長さ、ふれはば、しんぷく、周期などは、基本ですので覚えておきたい用語です。

理由は、ふりこの運動の説明には、これらの用語がたくさん出てくるからです。

ふりこの長さは、糸のはじめからおもりの中心までの長さということを忘れてはいけません。

ふれはばは、 ふりこが動き始める端から真ん中までの角度のことをいいます。

また、ふりこが折り返してからふりこが中心まで動く距離を振幅(しんぷく)といいます。

周期とは、ふりこが1往復する時間のことです。ふりこの周期の測り方が問題によくでます。

ふりこの原理を覚えよう

基本的な用語が理解できたら、ふりこの動きの性質や原理を学習していきましょう。

ふりこが往復する運動では、おもりが一番下を通過するときが最も高速になります。

また、ふりこの周期の測定方法が問題に出ることがありますので、測定方法も覚えましょう。

ふりこの周期は、ふりこが往復する時間を往復した時間で割った平均で算出します。

例えば、おもりが10往復する時間を測定して10で割り、1往復あたりの時間を周期とします。

ここで一番覚えておきたいのは、ふりこの周期の性質です。

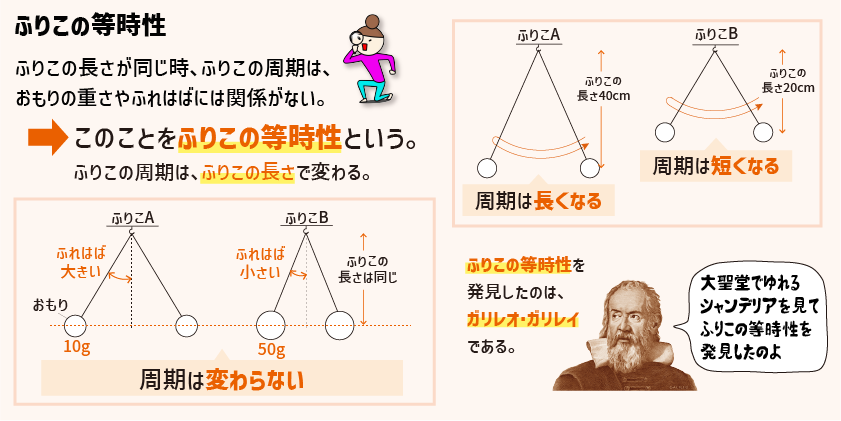

ふりこの長さが同じとき、おもりの重さやふれはばの大きさに関係なく周期は同じになります。

つまり、ふりこの長さによってのみ周期が変わるということです。←ここが一番大事です。

このふりこの性質を「ふりこの等時性」といい、ガリレオ・ガリレイが発見しました。

ふりこの長さが長いほど、ふりこの周期は長くなるということを覚えておきましょう。

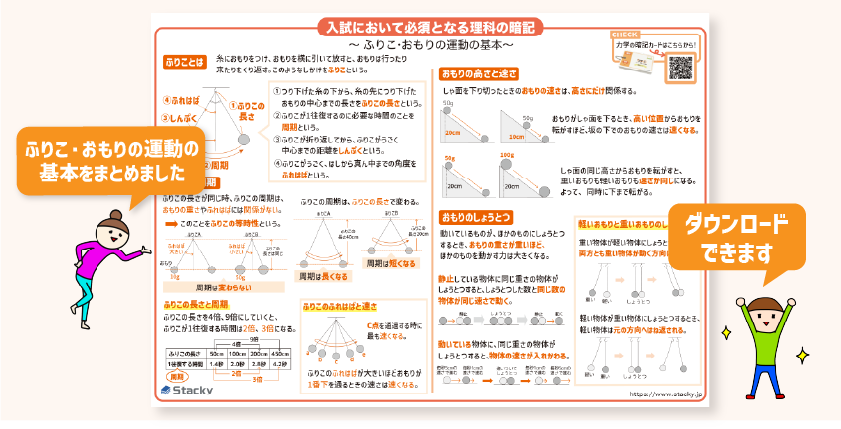

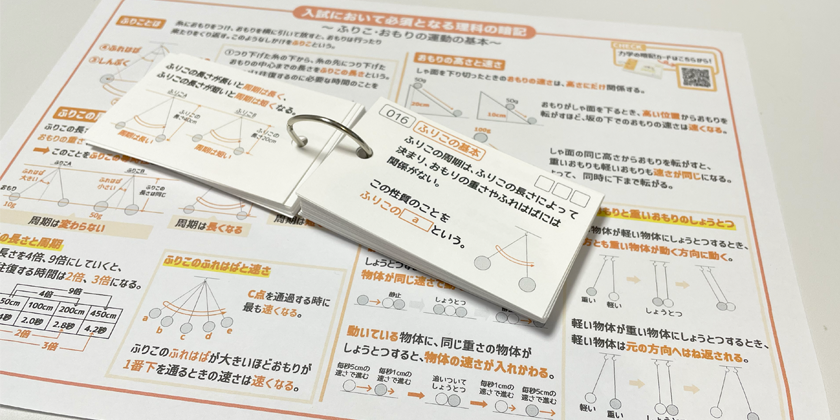

そこで、今回はふりことおもりの運動の性質についてチートシートにまとめてみました。

どなたでもダウンロード可能です。壁や机に貼るなど自由に活用してください。

ふりこが理解できているか確かめよう

ふりこの基本的な動きや性質がわかってきたら、実際に問題を解いていきましょう。

周期の測定やおもりが速く通過する地点、ふりこの長さに関する問題がよく出ます。

解く問題数を増やしていくと、テストに出るパターンがわかってきます。

ふりこの問題に慣れてきたら、おもりの運動についても学習しておくと効率が良いです。

おもりの運動とは、ふりこ同士の衝突や斜面からおもりを転がした時の速さを学習します。

例えば、同じ重さのおもりが衝突すると、衝突されたおもりだけが同じ速さで動きます。

重い物体が軽い物体に衝突したときや、その逆の場合の物体の力の変化も知っておきたいです。

高さのちがう斜面や重さが異なるおもりを転がしたときどうなるかも理解しておきたいところ。

チートシートを見つつ学習を進め、テストまでにはしっかり定着させておきたいですよね。

特に、ふりこの等時性やおもりの衝突、転がるおもりの性質は確実に習得したい知識です。

そこで、今回、ふりこやおもりの運動の内容を復習できる暗記カードを作ってみました。

スタッキーでは、力学の基本を学習できる暗記カードを提供しています。

ご興味のある方はぜひのぞいてみてください。

チートシートや暗記カードを使うことで、みなさんの学習の役に立てば嬉しいです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は、「ふりこ・おもりの運動」をご紹介しました。

ふりこは覚えるポイントは多くないのできちんと学習すれば点数が取れる単元です。

- ふりこのしくみを理解するにはまずは基本用語を覚えよう

- ふりこの学習では、ふりこの等時性の理解が最大のキモとなる

- 理解した内容や知識を活用して問題が解けるかチャレンジしよう

- ふりこと合わせておもりの動きもついでに学んでしまおう

5年生からはじまる力学分野は苦手になりやすく、試験にも出やすいので要注意です。

基礎固めに時間をかけて、得意分野にしていけるようにしたいですね。

今後も子ども楽しく学習できる教材やコンテンツを紹介していきたいと思います。

ご期待ください!

理科の中でも小学生がつまづきやすい単元のひとつに「ばね」と「浮力」があります。今回は、差がつきやすい理科の力学分野「ばね」と「浮力」について解説します。理科のスコアアップを狙いたい方は必見です!