みなさん、こんにちは!スタッキーです。

理科の中でも電気の分野に並んで苦手になりやすいのが、磁力と電磁石の単元です。

磁力や磁界の原理や法則など覚えることが多い上、子どもにはわかりにくいんですよね。

出題される問題も電流の向きや方角など意識する点も多く、間違えやすいワナが多め。

みんなが間違えやすい単元だからこそ、基本問題でも得点できるようにしておきたいところ。

この記事は次のような人におすすめ!

・磁石で遊ぶのは好きだが磁力の問題は苦手で正解できない

・右ねじの法則が苦手で磁界の向きが見つけられない

・方位磁針やコイルの向きを見つけるときに混乱してしまう

今回は、小学生が苦手な単元「磁力・電磁石」について解説します!

基本をまとめたチートシートも無料で共有しておりますのでご覧ください。

磁力や電磁石の問題を解くときの基本を身につけたい方におすすめです!

それではどうぞ!

※当ブログでは商品・サービスのリンク先にプロモーションを含みます。ご了承ください。

苦手の上位にランクインする「磁力と電磁石」

磁石といえば、くっつくものを探して遊んだりしたことがあるのではないでしょうか。

しかし、磁石の磁力に関する問題になると途端にむずかしく感じて苦手意識が芽生えます。

わが家では、磁力の知識が不十分なまま問題に挑戦し解けずにイヤになった経験があります。

磁界や磁力の大きさが目に見えないのでわかりにくいですし、覚えることも少なくないです。

その上、磁界や方位磁石の向きを見分ける法則も簡単ではなく、すぐにはなれないものです。

磁力の基本知識を整理しておかないと受験レベルの問題も解くのが難しくなります。

また、点数に差が出る単元なので、得点できるまで丁寧に取り組むことが大切です。

自宅で簡単に実験できる磁石の実験キットを使って実際に試してみるのも効果がありそうです。

磁力・電磁石に強くなるには

磁石・磁力・磁界の基本を学ぼう

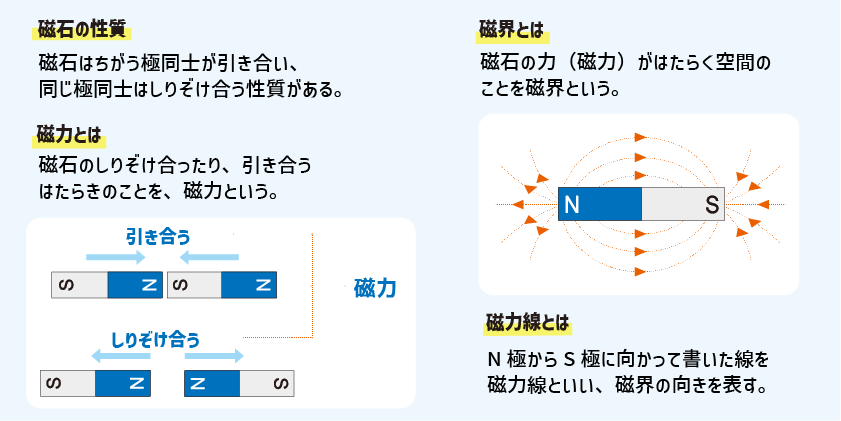

磁石が物をくっつける力、磁石同士が反発しあう力・引き合う力、どれも磁力といいます。

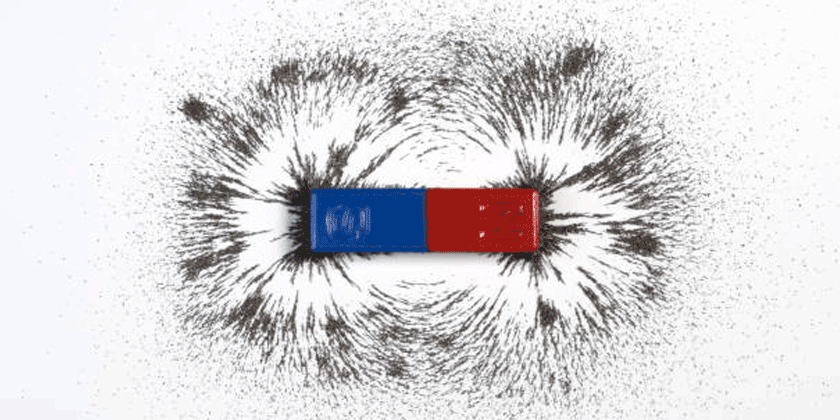

また、磁石のまわりには目には見えませんが、磁力がはたらく磁界という空間があります。

この磁界は、磁石のまわりで磁力がはたらく範囲のことで、範囲には限界があります。

磁石に近いところほどは磁力が強く、磁石からはなれるほど磁力は弱くなります。

さらに、目には見えませんが、磁界には向きがあるということも忘れてはいけません。

磁界の向きを調べるには、方位磁針(方位磁石)を使うとわかります。

方位磁針のN極に注目しましょう。通常、N極は、北の方角を示しますよね。

しかし、磁界が強い場所に方位磁針を置くと、N極は北でなく磁界の向きを示します。

磁界の中では、方位磁針のN極が指す向きが磁界の向きになるのは絶対覚えたい知識です。

磁界の向きをつなげた線のことを磁力線といい、磁界の向きはN極から出てS極に入ります。

磁力線の間隔がせまいところは、磁力が強いということも合わせて覚えておきましょう。

磁力のはたらきやN極やS極がつくる磁界の向きを学んだら、次は「右ねじの法則」です。

右手を使ったこの法則を使いこなすことができれば、磁力の問題は得点できます。

右ねじの法則を使ってみよう

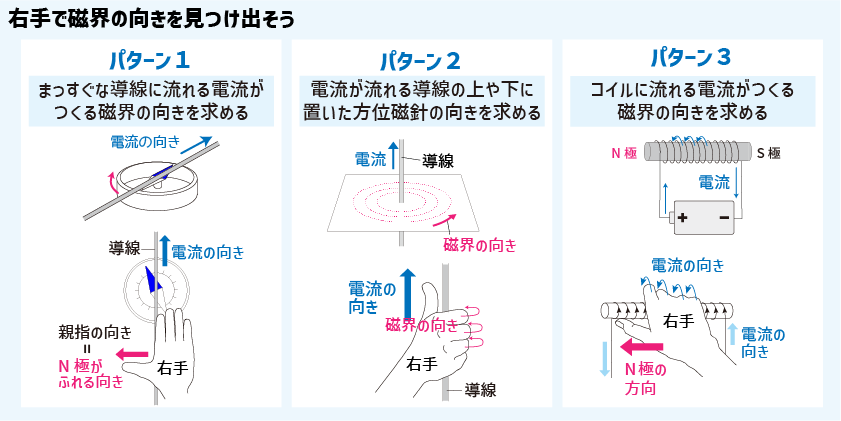

磁石や磁力、磁界などの基本がわかってきたら、次は磁界の向きの見つけ方を学習します。

磁界の向きが見つけられるようになるかどうかがこの単元での最大のキモになります。

ここでは、右手を使った「右ねじの法則」が使えるようになることがポイントです。

磁界の向きを求める問題の出題3パターンが解けるようになると得点につながりやすいです。

- パターン1は、まっすぐな導線に流れる電流がつくる磁界の向きを求める問題

- パターン2は、電流が流れる導線の上や下に置いた方位磁針の向きを求める問題

- パターン3は、コイルに流れる電流がつくる磁界の向きを求める問題

右手を使った「右ねじの法則」は1つだけではなく3つあるので、

出題のパターンによってどの右ねじの法則を使うのかなれておくとテストでも安心です。

右ねじの法則はいくつかパターンがあるので、いつでも一目で確認したいですよね。

ということで、今回は磁力や電磁石の基本と法則をチートシートにまとめました。

どなたでもダウンロード可能です。壁や机に貼るなど自由に活用してください。

「磁力・電磁石」チートシートのダウンロードはこちら(無料)チートシートを見ながら問題を解いて磁力の基本や法則などを確認して理解を深めましょう。

電磁石の問題も解ける

電磁石の学習をする前に電気回路の学習をしておくと理解しやすい部分が多いです。

なので、電気回路と合わせて電磁石の学習をすると効率的かもしれません。

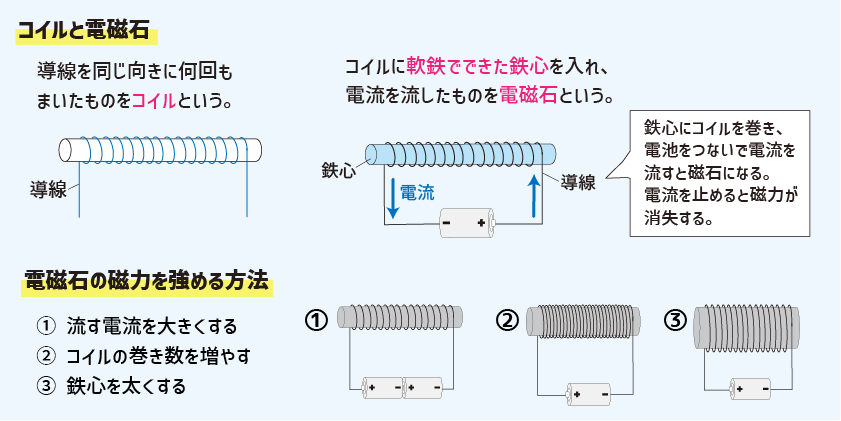

電磁石とは、電流を流したときに磁石と同じはたらきをするもののことをいいます。

導線を何回も巻いたコイルの中に鉄くぎなどの鉄心を入れ、電流を流すと電磁石になります。

電磁石は、電流が流れる時だけ磁石のはたらきをし、電流が止まると磁石の力は無くなります。

流す電流の大きさやコイルの巻き数を増やすことで、電磁石の磁力を強くすることもできます。

また、電流を流す向きによって磁極も変わるため電流の向きが問題を解くポイントになります。

電磁石を流れる電流の向きが分かれば、どちらがN極かがわかるようになります。

磁界の向きは、先ほどの右手を使った法則(パターン3)で見つけることができます。

コイルに流れる電流がつくる磁界の向きを親指と4本の指を使って見つける訓練をしましょう。

これは慣れが必要なので、同じ問題を何度もくり返すことがおすすめです。

電流の向きがわかっている場合、N極がどこにあるのか右手を動かして見つけましょう。

右ねじの法則を使っていろんな問題に挑戦できるように暗記カードにしてみました。

スタッキーでは、磁力・電磁石 の基本を学習できる暗記カードを提供しています。

ご興味のある方はぜひのぞいてみてください。

チートシートや暗記カードを使うことで、みなさんの学習が進めばいいなと思っています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は、「磁力・電磁石」をご紹介しました。

右ねじ方法則を使って磁力の向きがマスターできれば、テストで得点しやすくなります。

- 磁力と磁界、磁界の向きについて基本知識を学習しよう

- 右手を使う「右ねじの法則」を使って色々な問題パターンになれよう/li>

- 電磁石はコイルの巻き数や電流の大きさによって磁力の強さは変わる

- 電流と電気回路の知識があれば電磁石の問題は理解しやすい

磁力・電磁石は、電気の単元とも関連が強いので合わせて学習するのもアリですね。

今後も子ども楽しく学習できる教材やコンテンツを紹介していきたいと思います。

ご期待ください!