みなさん、こんにちは!スタッキーです。

お子さんが6年生になると中学受験を前に過去問対策のやり方に悩みませんか?

その中でも「過去問コピー」はやり方次第で親に途方もない重労働を強いてくる強敵ですw

今回は、わが家で実践した過去問対策のやり方とコツを公開していきたいと思います。

この記事は次のような人におすすめ!

・最近まで塾が過去問のプリントを用意してくれると思っていた

・本をめくってコピー機に押し付けボタンを押すという作業が苦手

・子どもから過去問コピーをスマートにこなせる親だと思われたい

・過去問を解いてから見直しを終えるまで完璧にサポートしたい

これから過去問対策をはじめる方は必見です!

それではどうぞ!

※当ブログでは商品・サービスのリンク先にプロモーションを含みます。ご了承ください。

過去問対策って具体的に何をどうするの?

過去問対策をしようと思い立った時、わたしの頭にはさまざまな疑問がよぎりました。

例えば「いつからはじめればいいの?」や「どの過去問を買えばいいの?」です。

他にも「問題冊子はコンビニで毎回コピーしなきゃいけないの?」なども。。

夜中にコンビニで過去問のページをめくってはコピーする自分は想像したくないものです。

ほかにも「自宅で過去問を解くのはいいけど、誰が見直しをサポートするの?」なども。。

このような悩みをため込むと精神衛生的によくないですよね。

ということで、わが家では1つ1つ自分なりの答えを見出していくことにしました。

過去問対策に関する4つの悩み

どこの過去問を購入すればよいのか

過去問対策ではじめに悩むのは、どこの過去問を購入すれば良いかということです。

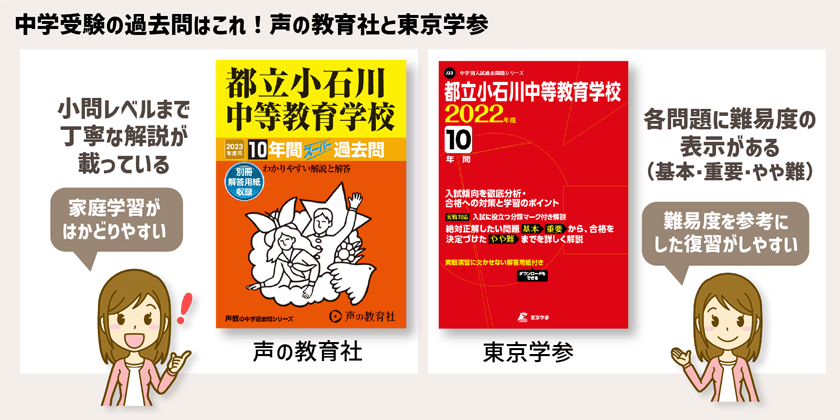

中学受験では、「声の教育社」と「東京学参」の過去問題集が有名です。

東京学参は、解説内に「基本」「重要」「やや難」の難易度が表示されています。

これにより、広く一般的な難易度を参考にして復習を行うことができるという利点があります。

一方、声の教育社は、小問レベルまで丁寧な解説が載っているという利点があります。

ズバリ、わが家では「声の教育社」の過去問を活用することにしました。

理由は単純で、回答解説が東京学参と比較して詳しく、家庭学習がはかどりやすいからです。

わが子、ボヤッキーは、解説を見ただけでポイントを理解できるタイプではありません。

そのため、個々の問題を詳しく解説してもらえる「声の教育社」が不可欠だったのです。

問題の難易度を参考にできない欠点は、復習する問題を絞りこむことで対応しました。

過去問は各校で何年分用意すべきか

志望校を確定させるまでに「有名中学入試問題集」などで幅広く過去問にあたるかと思います。

この作業と同時並行で進めておくと良いのが、志望校別に発売されている過去問の購入です。

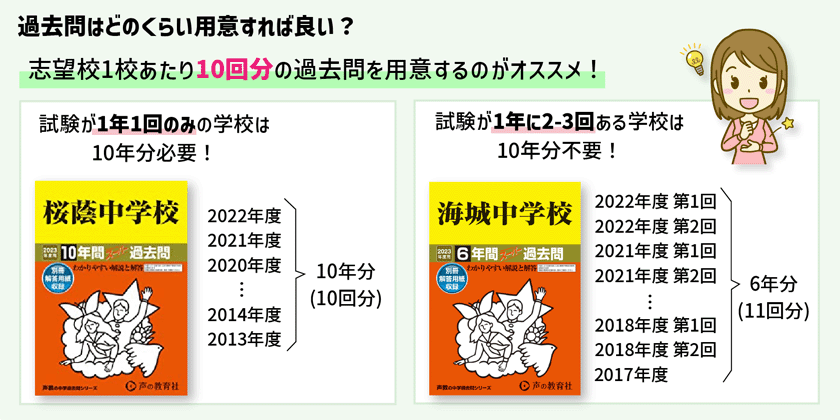

いざ過去問を買うとなると何年分、何回分用意すれば良いのか悩みますよね。

わが家では志望校1校あたり10回分(2回/年×5回)の過去問を用意することにしました。

具体的には、直近の過去問と3年前の過去問を購入して都合5年分を確保するイメージです。

回数をある程度用意するのは、試験形式や問題傾向をしっかりと掴んでおきたいからです。

ただし、古い過去問にはプレミア価格がついている場合があるので購入の際は注意が必要です

子どもの特性と試験の相性は少なからずあり、単純に偏差値だけで測れない場合もあります。

例えば、出題分野の傾向、応用力の要否、出題数の多少、合格基準点の高低などです。

このような場合は、四谷大塚の「過去問データベース」などで問題を確認するのも1つです。

こうすることで、購入する過去問を必要最小限のものに絞れればコストも抑えられます。

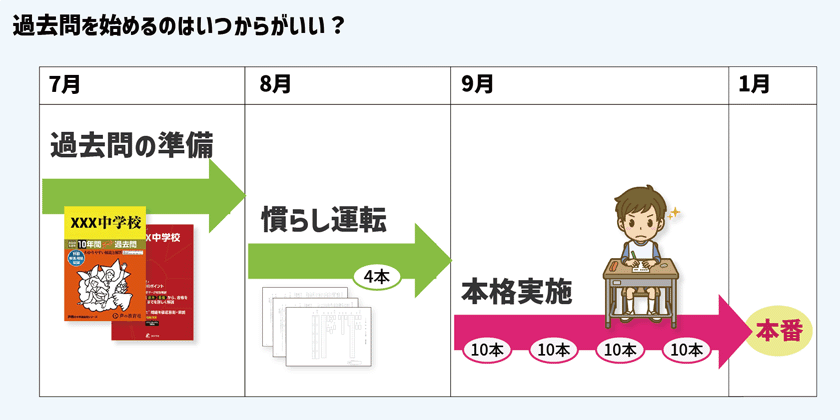

いつから始めるのがよいのか

塾や家庭学習の進度にもよりますが、「9月」から過去問に着手するのがおススメです。

6年生の7月末までは受験範囲全体の基礎固めが中心になり、過去問に時間を割きづらいです。

一方、過去問を30回分とくのに必要な期間は最低でも5か月ほどかかります。

つまり、早くて8月、遅くて9月というのがムリの少ない開始時期ということになります。

ただし、学習に余裕があり早く開始できるという場合はもっと前倒しても問題はありません。

大手塾のサピックスでは7月の公開試験以降から「過去問の慣らし運転」をはじめます。

この時期は、過去問を解いたあとの見直しを正しく行えるよう訓練するための期間です。

そして、9月以降は一気(週1回+祝日)に家庭で本格的な対策を実施しているようですね。

見直しのやり方については以下の記事で少し触れているので見てみてください。

夏休みになると過去問の演習をそろそろ始めたくなるのではないでしょううか。今回は、過去問を解いた後に使う国語の復習ノートについて解説します。過去問演習を効率よく実施したい方におすすめです。

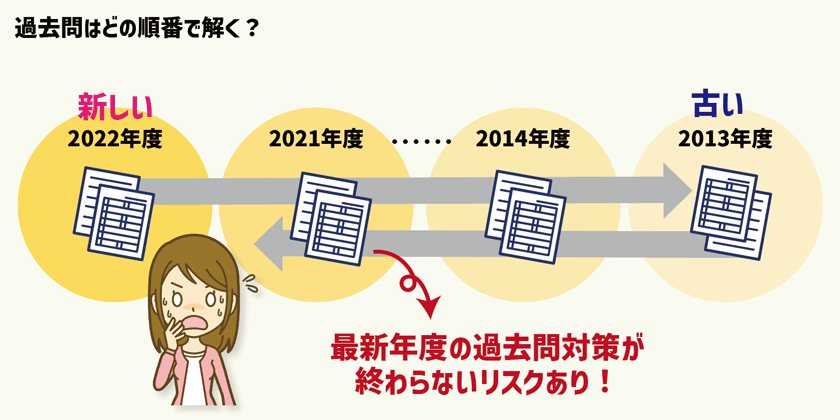

新しい順に進めるか古い順に進めるか

過去問をいざ始めようとすると、古い年度と新しい年度のどちらからやるのか迷います。

結論としては「本命校の試験を新しい年度から順に解いていく方法」を選択しました。

理由は、予定通りに過去問を消化できなくても「重要な対策だけは完了できる」からです。

社会の時事などでは、まだ慣れていない時ほど新しい問題でやれるのもメリットです。

もし、すべて完了できなくても試験前に直近の過去問だけ再挑戦することは可能です。

時間制約がある中でリスクを排除しようとすると「さかのぼり型」一択になるでしょう。

また、対策の仕方を一定に揃えることで子どもに余計な負荷をかけずに済むのも良いです。

志望校に関しては、年度ごとに本命度の高い学校から順番に受けていくようにしました。

ただし、各校2回をワンセットで進め、完了したら次の学校にスライドする形です。

途中で終わっても本命校の対策回数が最も大きくなるようにすることがとても大事ですね。

過去問をはじめる前の3つの準備

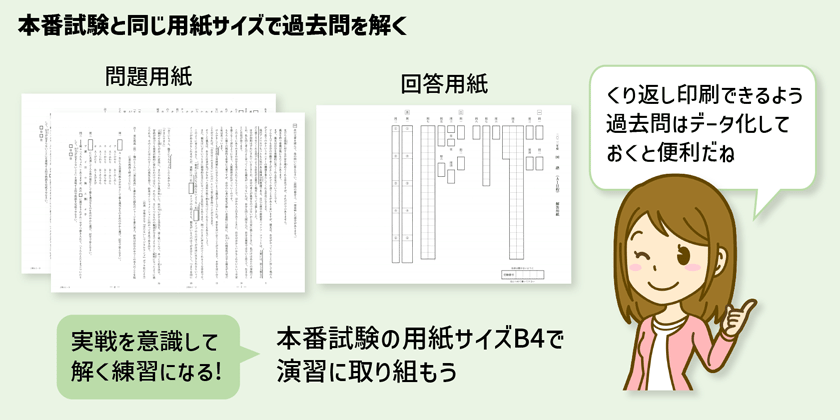

B4サイズの問題冊子と解答用紙

今や問題冊子と解答用紙はB4サイズに拡大コピーして使うのが当たり前になっています。

本番試験の用紙サイズがB4なので、演習時から実戦を意識して解く練習をするのです。

そのため、事前に過去問をPDFファイルなどにデータ化しておくことをおススメします。

理由は、過去問のプリントを事前に用意するとどうしてもかさばってしまうこと。

ほかは、いちいち拡大コピーするよりPDFファイルからB4印刷する方がラクだからです。

子供が必要とした時にオンデマンドで印刷して準備できればとてもスムーズですよね。

わが家では裁断機とスキャナーでPDFデータを作成していつでも印刷できるようにしました。

ただ、もっとラクをしたい方は「スキャン代行サービス」を使うという裏ワザがあります。

業者さんが裁断なども行い専用のスキャナでデータ化するのでクオリティは折り紙つきです。

値段も1冊250円程度で裁断やスキャンの手間を考えるとよだれがでそうなコスパです。

いずれの場合でも、コンビニ通いを避けるためにA3プリンターだけは用意しておきましょう!

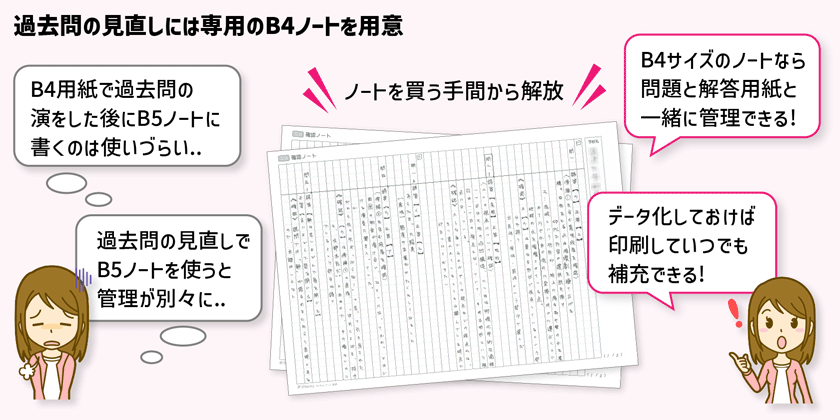

B4サイズの見直し専用ノート

過去問の見直しには専用のB4ノートを用意しておくのがとてもおススメです。

理由は、大量の過去問を解くのにいちいちノート切れを気にしてはいられないからです。

また、問題文・解答用紙・見直しノートをサイズを揃えて保存できるメリットも得られます。

わが家では、周囲のアドバイスを参考に4教科分の見直し専用ノートを作成しました!

なくなったら印刷していつでも補充できるのでノートを買うという手間から解放されますw

また、大量の見直しを的確にこなすためにも罫線などは教科にあったものがいいですね。

ボヤッキー

ボヤッキー コレって紙がデカいし、罫線を引く手間がないから使いやすい!

あと、算数のカテゴリをメモできるトコロなんかも気に入ってる。

アドバイスをいただいたサピックスママに感謝やー。

本番当日に近づけた試験環境

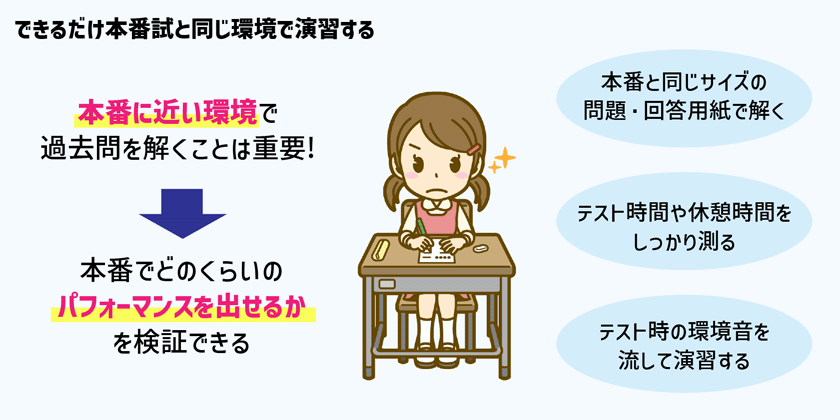

過去問を解くときは、本番当日に近い環境を作り、緊張感を演出することが重要です。

理由は、厳密に管理された時間の中で、解くスピードや時間配分を試す必要があるからです。

可能であれば、試験の開始時刻や時間割なども揃えてパフォーマンスを検証しておきましょう。

わが家では、志望校の試験の時間割を確認して早朝から一気にテストすることにしました。

こうすることで、脳のコンディションや疲労による影響も検証しておけるからです。

何度かテストするとわずかにピークパフォーマンスに達する速度が上がっている気もします。

ほかでは、スマートスピーカーで「試験会場の環境音」を流して緊張感を高めてみています。

効果はさておき、周囲の受験生がえんぴつを動かす音や問題冊子をめくる音はイイですね。

過去問対策の3つのプロセス

採点して合格基準点を確認する

答案の採点は必ず親の私が行うようにし、各教科で「合格基準点」との乖離を伝えています。

理由は、子どもでは記述系の問題の採点や部分点の計算が甘くなるからです。

採点すれば得点の仕方が分かるかもしれませんが、ウチのボヤッキーに期待するのは難しい。。

ただし、点数の計算は私より早いのでそこは手伝ってもらうことにしました。

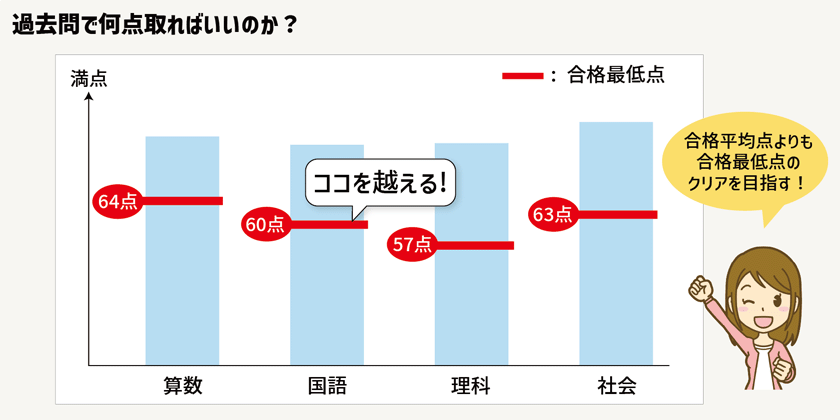

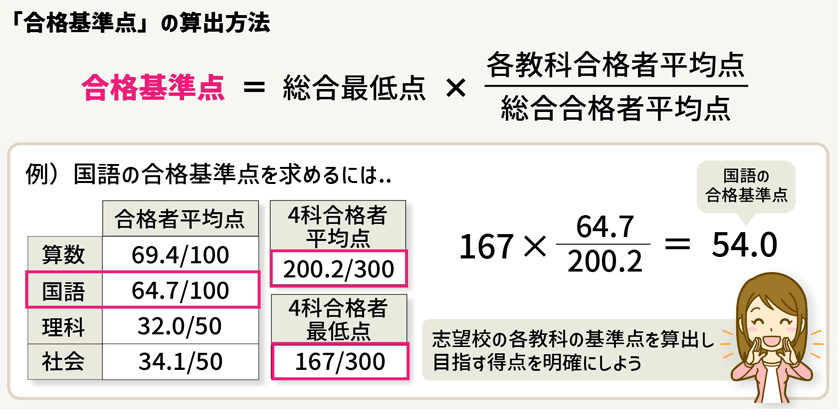

ちなみに「合格基準点」ですが、科目ごとに設定されている合格最低点を意味するそうです。

つまり、このラインを超えることができれば合格となるスコアを示しています。

しかし、過去問には「合格者平均点(教科別)」と「合格者最低点(総合)」しかありません。

そこで、この2つのスコアから図のように各教科の「合格基準点」を算出することにしました。

得点調整の影響も考えられますが、まずは「合格基準点を全科目で超えること」を目指します。

もし、容易に「合格者平均点」が取れるなら、志望校自体が低い可能性が高いからです。

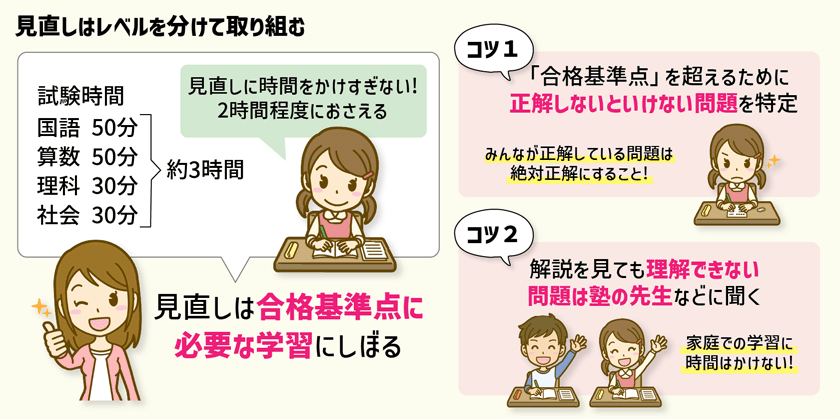

時間を固定して見直しをする

わが家では、3時間のテストを2時間以内に見直すというペースを徹底することにしました。

理由は、時間をかけて学力と乖離した難しい問題に取り組むことを避けたかったからです。

つまり、「合格基準点」を超えるのに必要な最重要の学習にフォーカスを当てるイメージです。

見直しの時間枠を2時間以内に保つために必要なコツは2つあります。

1つ目は、「合格基準点」を超えるために解かなければならない問題を特定することです。

これはテストを受けた本人が一番分かっていて、足りない点数と配点を伝えれば選べるのです。

もし、親が特定するなら、東京学参の過去問に記載される難易度データが参考になります。

2つ目は、回答解説を見ても理解できないような問題に時間をかけるのをやめることです。

このような問題には付箋をはり、スポットの個別指導や塾の質問教室を頼るようにします。

基礎学力に抜けがあり、見直し中に基礎固めに脱線して時間が消費されるのは防ぎましょう。

なお、失点した問題がどのカテゴリなのか特定してモーニングルーティンで強化しましょう。

とにかく、細心の注意を払ってダラダラと時間を溶かさないようにすることがポイントです。

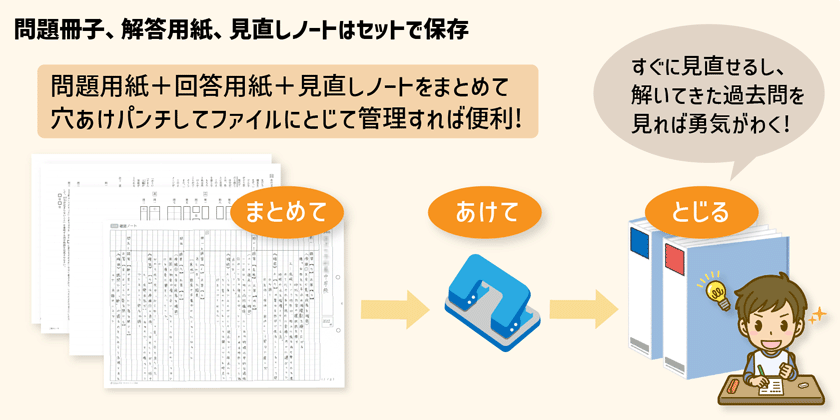

ファイリングして本番試験に備える

過去問対策を行った問題冊子、解答用紙、見直しノートはセットで保存しておきます。

その理由は、過去問対策を始める前に前回の結果を確認して記憶をよみがえらせるためです。

また、受験の直前期には、自分が解いてきた過去問を見て勇気を得ることも期待できます。

キングファイルに保存する際は、実施日、合格基準点、スコアを一覧にした表紙をつけました。

一覧にしておくことで点数の変遷や合格基準点とのギャップがひと目でわかります。

そして、問題冊子、解答用紙、見直しノートは、B4の白紙に挟んでパンチで穴をあけます。

たったこれだけでとても簡単にキングファイルから1回分のテストを取り出せます。

テスト結果をファイルにとじると、どれだけやったかわかり謎の達成感も得られるようですw

問題冊子、解答用紙、見直しノートをセットで保存しておくと見直しもはかどります。

受験前の貴重な時間を無駄にしないためにもすぐに見直せる状態にしておくことは重要です。

本番前には、これまで解いた過去問の量を見ることで本人の自信にもつながるでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は、わが家の「過去問対策のやり方」をご紹介しました。

ラクをしつつも時間効率を最大化して、親の力をみせつけてやりましょう!

- 過去問はいつでも印刷できるようにデータ化しておこう!

- 問題冊子・解答用紙・見直しノートはB4サイズで統一しよう!

- 見直しは完璧を追求してしまわないように注意しよう!

過去問対策は、積み上げた実力をスコアに変換するとても大切な仕上げ作業だと思います。

ラストスパートをうまく伴走していけるよう引き続き試行錯誤していきます!