みなさん、こんにちは!スタッキーです。

公開テストで間違えた問題を解き直しているのにスコアが思うように上がらない。

そう感じたことはありませんか?

もしかしたら、間違えた問題の「モグラたたきモード」に入っているかもしれません。

今回は、立ち止まってわが子の現在にデータでアプローチしてみたいと思います。

この記事は次のような人におすすめ!

・順位や偏差値の乱高下に一喜一憂するのに疲れ果てている

・公開テストの復習をしようにもバツの問題が多すぎて心がもたない

・同じような問題の解き直しを何度もさせられている気がする

・復習すべき問題を管理するエネルギーが空になっている

わが子の学習ステージに合わせて最適な復習を提供したいと思っている方は必見です!

それではどうぞ!

※当ブログでは商品・サービスのリンク先にプロモーションを含みます。ご了承ください。

正しい復習法がないと効率が悪い

相対データの使い方が間違っている

公開テストの点数、偏差値、順位などの相対データを目にする機会はとても多いと思います。

そして、それらの相対データは子どもが祖父母に自慢をするときには最強の武器と化します。

「公開テストで偏差値60超えたから、鬼滅のお菓子買ってー。」正直、イチコロですw

余計なモノまでついでに買ってしまうことでしょう。

そんな最強の相対データ「偏差値」ですが、こと復習に関してはあまり役に立ちません。

点数は出題された分野に依存しますし、偏差値や順位も母集団に深く依存しているからです。

これらのデータをもとに対策を考えるのは、わたしの頭ではかなりムリがあります。

という理由から、わが家では「相対データのターゲットは祖父母に絞る」ことになりましたw

悪ノリしました。冗談です。ごめんなさい。

学習のステージごとに復習方法が異なる

学習を始めてすぐにテストで間違えた問題の解き直しをすると、その量の多さに心が折れます。

そもそもの知識量が足りなさすぎるので、復習より学習の方が効果的なステージな気がします。

その後、学習が進んでも、スコアにバラつきがある間は、解き直しは効率が悪いようです。

これは、学習のステージによって復習のやり方を変えろというメッセージでしょうか。

一方、スコアが高いレベルで安定してくると解き直しが抜群に効果を発揮するようになります。

つぶし込みのような感覚でしょうか。ただ、その時に問題になるのが「復習の範囲」です。

間違えた問題だけモグラたたきしても、アレンジされるとまた間違えてムダが多いんですよね。

この傾向は、解法テクニックが多い分野や複数の要素が組み合わされた問題で多くみられます。

という理由から、わが家では「公開テストのモグラたたきは禁止」となりましたw

ただ、このような状況にどう対応したら良いのでしょうか?その疑問は残ったままです

今回は、わが家で実験した「4つのデータ」と「2つのカスタム学習」を紹介していきます。

スコアアップに使える4つのデータ

ステージ1:総学習時間で学習の進度を知る

どんなに学習の質に差があっても、10,000時間の学習に5,000時間で追いつくのは困難です。

それに多くの場合、10,000時間の方が学習の質も磨かれていて更に差は広がるでしょう。

そのため、学習の初期には学習ボリュームが目標に到達しているかを見るのが重要です。

このような学習ボリュームを測るデータには「総学習時間」という絶対王者がいます。

ありとあらゆる学習やトレーニングで指標として登場することからも信頼性はバツグンです。

そのためにわが家で活用させてもらっているのが「スタディプラス」です。

すでに累計会員数も500万人を突破しているとのこと、無料で使えるのはありがたいです。

タブレットに入れるとすぐに使えますし、アイコンの変更や連携でさらにモチベが上がります。

そして、わたしと子どものアカウントでフォローし合えば、学習状況を常に把握できるのです。

とっても便利ですね。教科や教材ごとに学習時間が把握できるのも頼もしい限りです。

まずは、これで「総学習時間」や「教科別学習時間」を目標到達点に近づけましょう!

ちなみにウチの子は、週の学習時間がほぼそのままスコアに跳ね返ることが分かってますw

ボヤッキー

ボヤッキー あ、タイムラインで「いいね」連打しといたよ。

連打すなっ!でも、励みにはなるわ~。

(イヤ、逆、ワタシがオヤッ!)

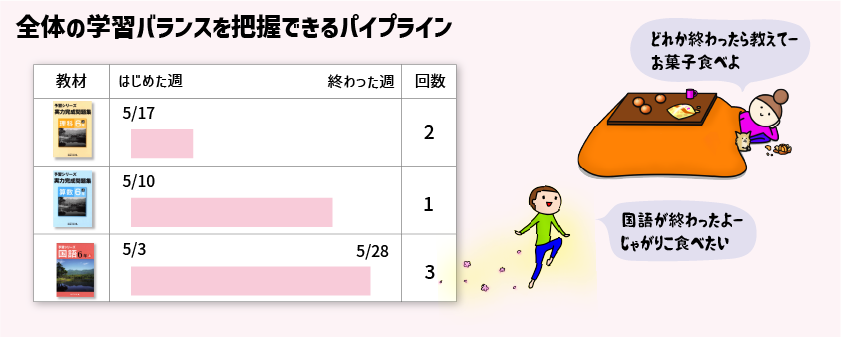

ステージ2:パイプラインでカバー率を測る

現在進行中の学習教材やトレーニングが増えてくると全体を把握することが難しくなります。

また、日々の教材の対応に目を向けると学習全体のバランスが崩れてしまうこともあります。

そもそも、全ての学習教材の進捗を追うのはわたしにはちょっとムリだと思えましたw

そこで、適度にラクをしつつ全体のバランスを把握するのに考えたのが「パイプライン」です。

ザックリ説明すると、この表では教材を「はじめた週」「おえた週」「回数」で管理します。

こうすることにより、知識がどの程度カバーされたか、理解度がどの程度か把握できます。

子どもに「テキストが終わったら教えてね。お菓子パーティやるから」と言えば夢の自動化もw

日付を記入しても正直ピンとこないので、月か週のいずれかの単位で記録すれば十分です。

ココで何を確認したいかというと、特定の分野や難易度に手薄な点がないかを見ることです。

目の前のテキストや問題集ばかりを見ているとどうしても偏りが出てしまします。

そこで、1つの教材が終わったらバランスよく次の教材を追加していくということです。

パイプラインを上手く入れ替え、子どもを常にストレッチゾーンに置くことが大事なのです。

むかしは、本棚にある参考書や問題集の「手垢」でなんとなく判断してたような気もしますw

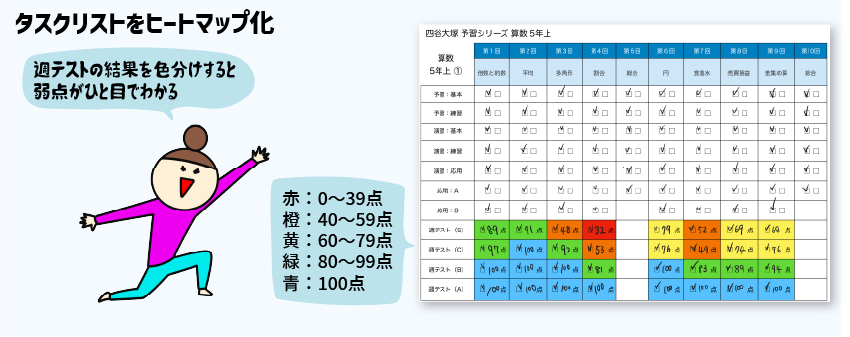

ステージ3:ヒートマップで弱点地図を作る

子どもが持つ弱点を的確に見つけることができれば、確実にスコアアップを図れます。

しかし、そのためには、学習範囲を「カテゴリ」と「難易度」で認識しなければなりません。

とはいえ、細かく把握しようとしても息切れしてしまいますよね。

そこで、リミットレス学習に用いた「タスクリスト」をヒートマップに転用してみました。

タスクリストでは、教材に従って算数を88個のカテゴリと4段階の難易度に分けました。

この一覧をベースにしつつ、習熟度をスコアレンジで5段階に塗り分けてみました。

5段階は、赤:0~39点、橙:40~59点、黄:60~79点、緑:80~99点、青:100点です。

塗り分けると分かりますが、もはや、どこが弱点かは一目瞭然です。

そして、習熟度の低い箇所から順に色を消すように対策を回していけるようになりました。

こうすることにより、土台となる知識を自然な形で定着できるようになります。

今回は四谷大塚のマテリアル群で試しましたが、他の教材でも同じことは可能だと思います。

SAPIXやGnobleの教材だと、きめ細かいヒートマップが作成できるかもしれませんね。

三周目で弱点もだいぶ消えてスコアも綺麗になったね。

ボヤッキー

ボヤッキー 自分が分かってない所が目で見えるところがいいよね。

青かったらできてんだから。次、ココでしょ。

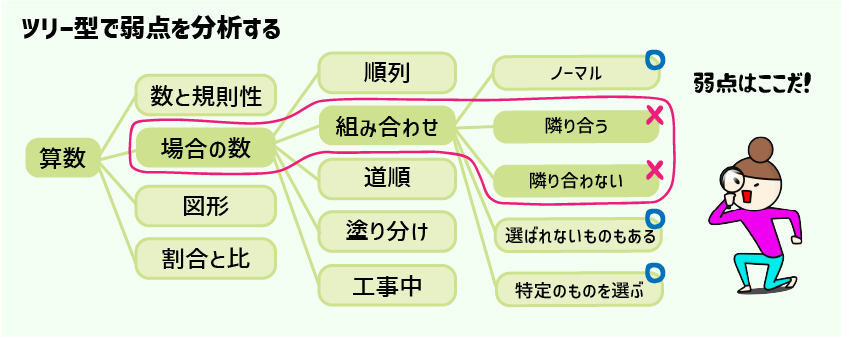

ステージ4:ツリー型弱点リストで復習範囲を知る

スコアが高レベルに安定してくるといよいよ「解き直し」のステージに入ります。

子どもの弱点分野が明確になり、つぶし込みさえすればスコアが上がる分かりやすい段階です。

しかし、ココにも課題はありました。

間違えた問題を解き直しても、アレンジされると弱点が再出現するというパターンです。

これを防ぐため、復習の範囲を明らかにする「ツリー型弱点リスト」を使用してみました。

テストの問題は、教科、分野、要素、解法、条件などの属性を持っています。

例えば、算数、場合の数、組合せ、道順、立体、工事アリというようにドリルダウンできます。

そして、これらの要素が組み合わされて出題されるケースもあります。

しかし、個々の問題で解き直しを行うと、このレベルが一番細かいところに合ってしまいます。

結果として、わずかなアレンジで再度バツを喰らってしまうという訳です。

ツリー型弱点リストでは、間違えた問題に解法や条件などのタグを追加します。

タグ付けはハードルが高いと思われるかもしれませんが、本人に聞けばだいたい分かります。

いくつか弱点を拾い集めると「タグが共通するレベル」が分かります。

例えば、道順のすべての問題を解き直すのか、道順の立体だけを解き直すのかということです。

そして、この方法はかなり効きます。

データに合わせた2つのカスタム学習

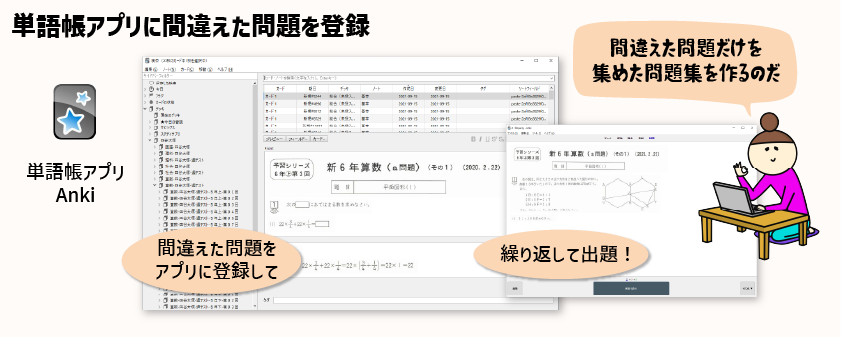

ヒートマップとデッキ型問題カード

ヒートマップをクリーンにしていく際には、バツの問題を集めた問題集がほしいところです。

これを省エネで実現するのが、単語帳アプリです。

わが家で使用しているのは「Anki」「AnkiMobile」というアプリです。

なぜか、PC版とWeb版は無料、モバイル版は有料となっていますが、いずれも優れモノです。

3,060円とアプリにしては少々お値段が張りますが、わたしがラクできるなら安いモノw

まずは、間違えた問題とその解説や正解をタブレットで写真撮影します。

そして、単語カードの表と裏に撮影した写真を貼り込んでデッキに登録するという感じです。

具体的な作業の方法は環境によって異なるのでココでは割愛しますが、慣れれば簡単です。

あとは、好きなだけ「カテゴリ攻略」を行っていただきましょう!

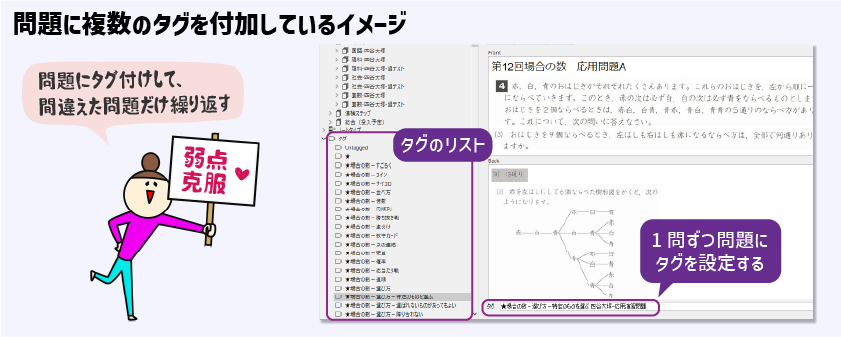

ツリー型弱点リストとタグ型問題カード

ツリー型の弱点リストを活用する際には、復習する問題そのものにタグが必要になります。

ココでも登場するのが「Anki」と「AnkiMobile」です。

このアプリには、単語カードにタグを付ける機能があります。

そして、「ツリー型弱点リスト」で見つけたタグを選択してカスタム学習を行えるのです。

もう、なんていうんでしょう「ポチっとな」って感じです。

ボヤッキー、選び方4種、道順、塗分け、入れといたよー。

ボヤッキー

ボヤッキー おわった~。

例のボス級の問題も三段に分けて考えたら解けた。うれしかった。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は、「ファクトベース復習法」についてご紹介しました。

夏休みを全部使って取り組んだところ、休み明けのテストではスコアが跳ね上がりましたー!

パチパチパチー。ま、すぐに落ちてくるでしょうw

- テストの順位や偏差値などの相対的なデータは使わない

- 知りたいことを明らかにするために個別にデータを積み上げる

- まずはヒートマップのクリーン化を目指す!

- 学習サポートをラクにするためならアプリへの投資も惜しまない

本人がトケて楽しそうにしているのを見ていると、この方法は有効だったのかなと思います!

実験のスローガンであった「モグラたたき脱却」は果たせたのではないでしょうか。

学習スタイルを一遍させるアプリも登場しています!

これからも目が離せませんね!でわ~。