みなさん、こんにちは!スタッキーです。

学習量はそこそこあるのにスコアが伸びないと感じたことはないですか?

もしかしたら、普段行っている学習の「質」に課題があるのかもしれません。

生命エネルギーを感じない学習を見かけたらカンフル剤を用意しましょう!

この記事は次のような人におすすめ!

・ダラダラ学習するクセのついた子供に手を焼いている

・テストの後にいつも時間が足りないという不満を聞かされる

・ゆっくり問題を解いている割によくミスが発生する

・問題文を読んだ後の「硬直時間」が異様に長い

ふ抜けた学習に喝を入れたい時は「タイムプレッシャー」がおススメです!

それではどうぞ!

※当ブログでは商品・サービスのリンク先にプロモーションを含みます。ご了承ください。

学習の質を高めなければならない理由

学習量にテストの点がついてこない

学習に十分な時間を費やしているにも関わらず、テストの点が上がらないことがあります。

理由は、内容の理解が浅い、アプローチの定着度が低い、ミスが多いなど色々です。

その結果、学習に費やした時間が上手くテストの点に変換されていないのです。

このような問題に出会うと、新しい取り組みを始めたり、更に学習を増やしてしまいがちです。

でも、すべての課題を「量」で解決するのは、ちょっと科学的じゃない気がします。

そこで、学習の「質」に焦点をあてて新しいやり方を適用できないかと考えました。

もし上手くいけば、むやみに負担を増やさなくて済むので子供にも優しそうに思えてきました。

正確さ、理解度、定着率・・・。はっ!、集中力!。チャレンジする価値がありそうです。

テストで時間切れになってしまう

テストの難易度が上がってくると最後まで問題が解けずに時間がなくなることがあります。

そういう時によく聞くのは、分かる問題から解くなどの「時間配分」のアドバイスです。

たしかに、テストの前日などであれば、すぐにできることに焦点を絞るのも理解できます。

ただ、普段の学習では、もう少し違った角度から取り組めないでしょうか?

と、ここで思い出したのが中学受験に出題されている設問の特殊性です。

小学生向けの設問では、問題文の捉え方や解き方のコツで格段にスピードが上がります。

それなら、反復のたびに新しい知識やアプローチをちょい足ししたいところです。

しかし、ダラダラ学習のままでこれを実現するのは不可能に思えます。いい手はないかな?

子供向けタイムプレッシャーの進め方

目標タイムを3つのレベルから選ぶ

タイムプレッシャーを行うためには、「ストレッチした目標タイム」を決める必要があります

とはいえ、毎回、ギリギリ解けないくらいの時間を決めるのは至難の業というか面倒です。

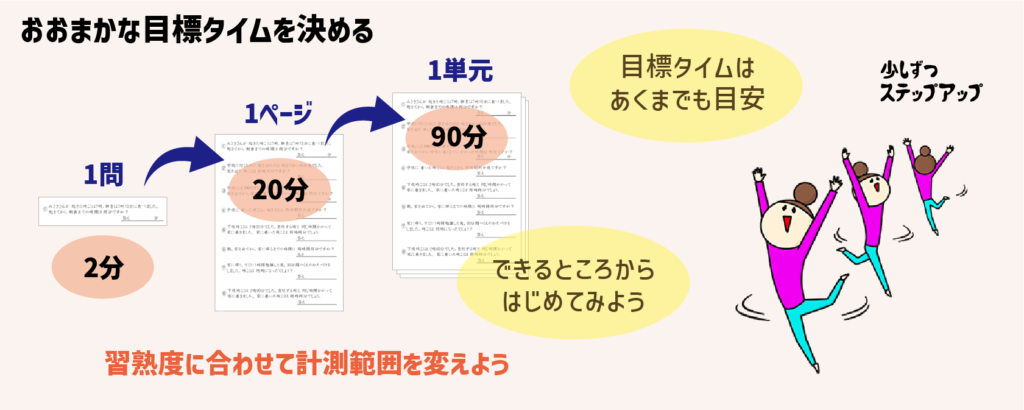

そこで、1問、1ページ、1単元などの単位を選び、適当に短めの数字を設定してOKです。

そもそも目標タイムは目安でしかないですし、試せばすぐに実際にかかる時間は分かります。

なので、やれそうな単位を選んでまずははじめてみることが大事でしょう。

わが家では、算数1問2分、国語・理科・社会は大問20分のような設定から始めました。

何度か試してスピードと正答率が上がってくると、計測そのものが邪魔になることがあります。

その場合は、習熟度を見ながら対象を「1問→1ページ→1単元」と増やしていきましょう。

ストップウォッチとタイマーを使う

目標タイムを決めたらさっそくタイムプレッシャーを実行します。

まずは、子供に目標タイムを説明して準備をさせ、終わったら「ハイッ」というよう伝えます。

そして、ストップウォッチを持って「スタート」のかけ声と同時にボタンをポチッと押します。

問題を解き終わったら「ハイッ」と言われれるので「1.5分」などと計測タイムを返します。

時間切れになった場合もそのまま延長してタイムの計測を続けてください。

実際にやってみると分かりますが、口で曖昧に集中しろと言うより何倍も集中力が高まります。

ある程度の問題数を一気にこなせる力がついたら、まとめて解いてみるのが良いでしょう。

その時は、タイマーに目標タイムを設定して残り時間を可視化し、ダレを防ぐようにしてます。

そろそろ子どもに時間の感覚や時間管理を身につけて欲しいと思いませんか?今回は、時間管理にピッタリのアイテムをご紹介します。時間内に集中して学習したい受験生の方にもお勧めです!

自己ベストを記録して乗り越える

前述のワークを数回繰り返すと負荷が下がると同時にマンネリ化がはじまります。

また、もう一つの課題である新しい知識やアプローチのちょい足しがまだできていません。

そのために更に2つのステップを加えることにしました。

まずは、前述の工程で計測した「日付・タイム・〇×」を問題の横に記録します。

そして、次のタイムプレッシャーに向けて知識のインプットを行います。

知識のインプットは、タイムプレッシャー前に数分で完了できるようにするのが理想です。

色々試してみましたが、わが家ではショートの解説動画を見るのが一番フィットしました。

あとは、ワクワクした状態のまま、前回の自己ベストを超えるようチャレンジするだけです。

タイムプレッシャーがもたらす3つの効果

覚醒効果で集中力が格段に高まる

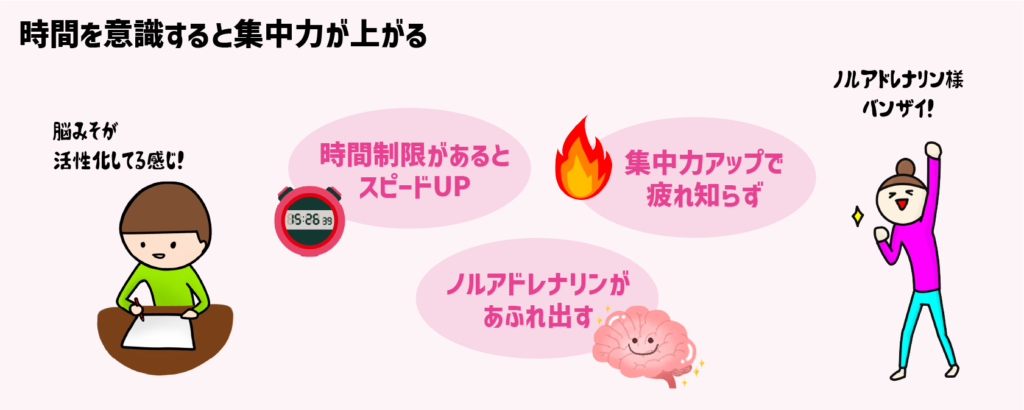

連続で何問か試してみましたが、集中力が上がり、疲れが気にならなくなっているようです。

ただ、時間を計るだけなのですが、スピードを意識することでムダが省かれていく感じです。

これは、脳内でノルアドレナリンという神経伝達物質が分泌されることによるだそうです。

ヒトが危機的状況に陥った時にとっさに行動できるよう脳の機能が引きあがる仕組みなのです。

一言でいえば、太古から人間に備わっている「ブースト・ボタン」みたいなものでしょうか。

子供の背中にそんなボタン見つけたら、連打せずにはいられませんよね。

作業興奮に移行して正確性が増す

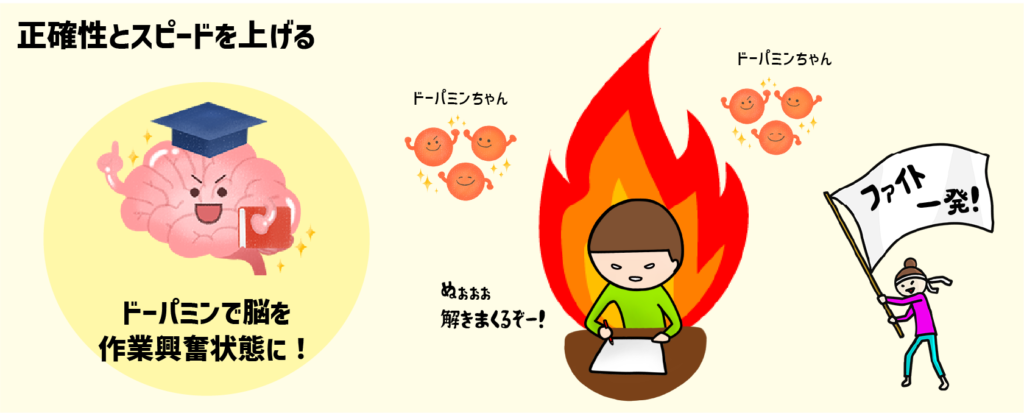

この取り組みを行う前は、制限時間があるとミスを連発するイメージを持っていました。

しかし、実際は普段より正答率が上がるか同じ程度になることが多いのです。

これは、脳内でドーパミンと呼ばれる神経伝達物質が分泌されることによるものだそうです。

脳が「作業興奮」と呼ばれる状態に移行し、正確性が増してスピードが上がるのです。

正答率が上がれば、単純に見直しの回数や時間を減らすことができます。

そうなれば、以前と同じ時間で行える学習量も当然ですが増えていくことになります。

間違いを反復するリスクが減り、見直しの時間が短縮できるのはうれしい限りですね。

2つの仕組みが記憶力も向上させる

前述の2つの脳内の仕組みは、いずれも記憶力を向上しうることが分かっているようです。

実際に確認することはできませんが、貰えるものは全てもらっておきたいところです。

広範に学習領域を反復するときには、どうしても記憶力がモノをいうので助かりますね。

また、自己ベストを乗り越えるために行う「知識のインプット」も効果が長続きしそうです。

まだ結果はでていませんが、追々、ボヤッキーに感想を聞いてみたいと思います。

より効果を高める2つのポイント

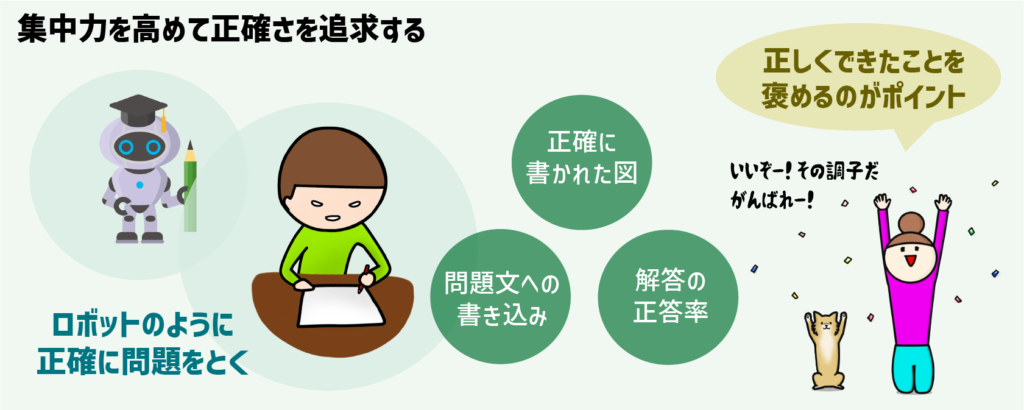

速さよりも正確さをほめ称える

タイムプレッシャーを進めていくと、子供は自然にスピードに意識を向けていきます。

しかし、集中力が本当に効果を発揮するのは「正確さ」であるべきです。

この意識を保つためには、速いことではなく、正しくできたことを褒める必要があります。

例えば、問題文への書き込み、正確に書かれた図、揃えられた文字、正答率などです。

これは、回答が荒れてミスが誘発されることを防ぎ、間違いが反復されるリスクも減らします。

もともと、このトレーニングは集中力を高める狙いで行うため、この方が自然です。

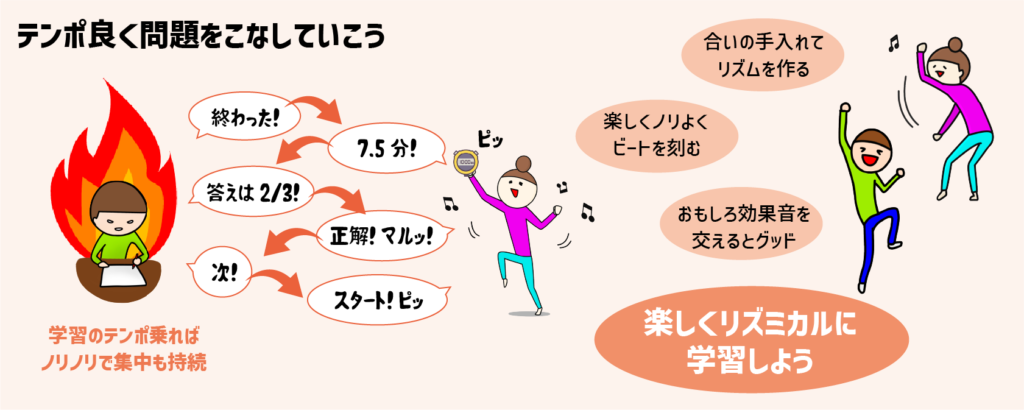

子どものペースでテンポアップする

ヒトって不思議だなと思うのですが、「合いの手」が入ると意味もなくノってきます。

そこで、テンポよくストップウォッチを押し、子供の終了合図と同時に「〇分!」と応えます。

丸つけも、子供が読み上げた答えに対して喰い気味に「ピンポン・ブー」で応えましょう。

テンポを重視するため、見直し時もダミーでストップウォッチを押したりしてみますw

単調になりそうな時は、掛け声を変えると子供の気持ちがリフレッシュするようです。

毎回おなじように「スタート!」で始めるのではなく、色々と効果音を変えていきましょう!

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は、「タイムプレッシャー」についてご紹介しました。

ほぼコストなしで謎の集中力を引き出せる学習法。一回試してみる価値はありそうです。

- ストップウォッチを持って気軽にボタンを押してみる

- 褒めるときは正確にできたところにフォーカスする

- 単調になりそうなときは合いの手を工夫して楽しんでみる

- ちいさな休憩をはさんで脳のストレスを開放しよう

時間を計る側に若干の覚悟が必要な学習法ですが、集中力を高めるのにはひと役買いそうです!

今後は、新しいアプローチのインプット方法などにも触れていきたいと思います!